○日光市知的障害者福祉法施行細則

平成18年3月20日

規則第124号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)その他別に定めのあるもののほか、この細則の定めるところによる。

(備付帳簿)

第2条 福祉事務所長は、知的障害者の援護を実施するに当たり、次に掲げる帳簿を備え、常にその記載事項について整理しておくものとする。

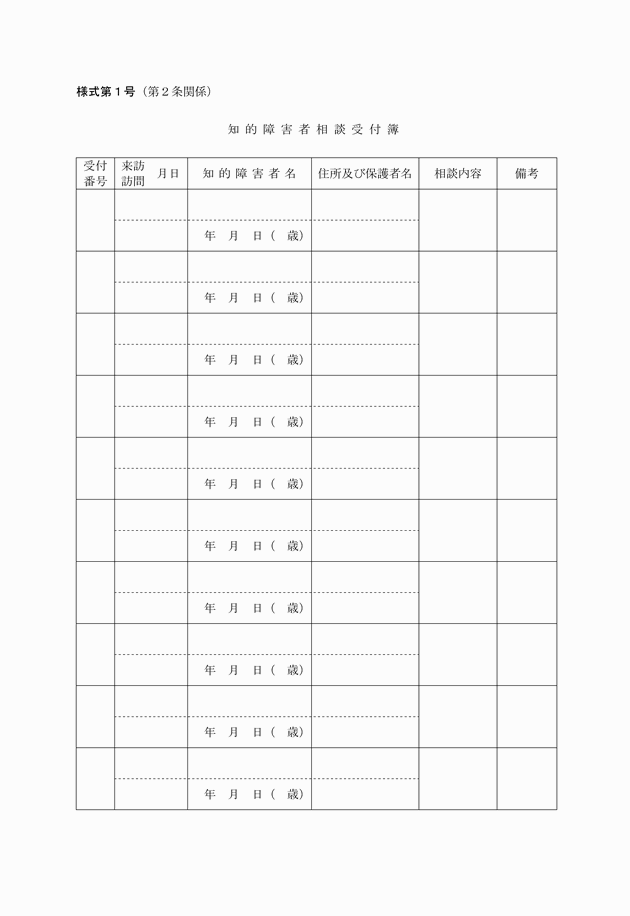

(1) 知的障害者相談受付簿(様式第1号)

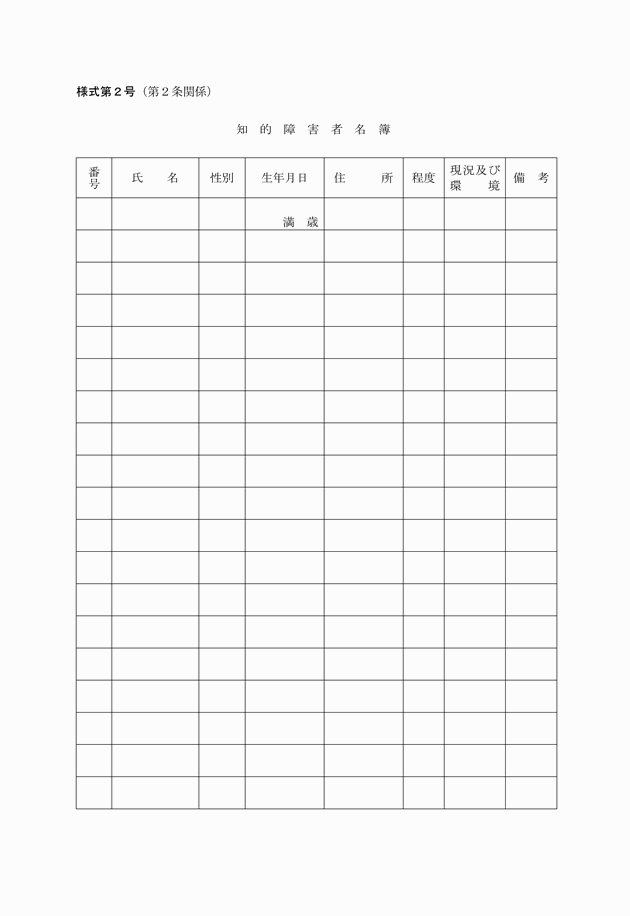

(2) 知的障害者名簿(様式第2号)

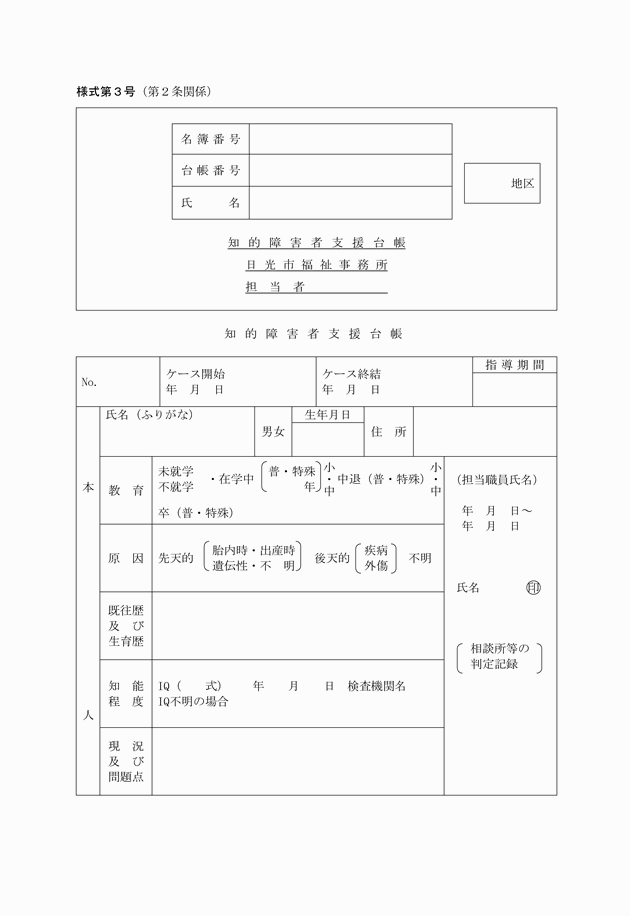

(3) 知的障害者支援台帳(様式第3号)

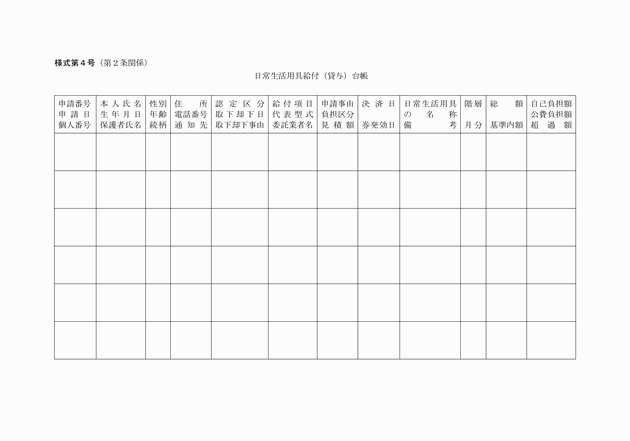

(4) 日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第4号)

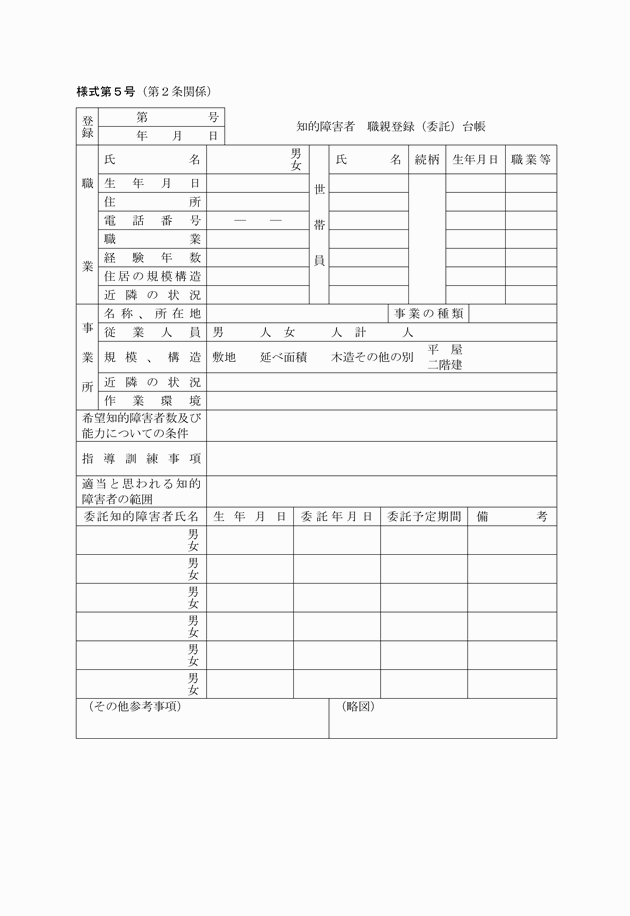

(5) 知的障害者職親登録(委託)台帳(様式第5号)

(技術的援助等依頼書)

第3条 福祉事務所長は、法第9条第4項又は第10条第3項の規定により知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言を求めるときは、県が定める技術的援助等依頼書によるものとする。

(判定の依頼)

第4条 福祉事務所長は、法第9条第5項、法第16条第2項及び施行規則第31条の規定により知的障害者更生相談所の判定を求めるときは、県が定める判定依頼書によるものとする。

(居宅生活支援費の額)

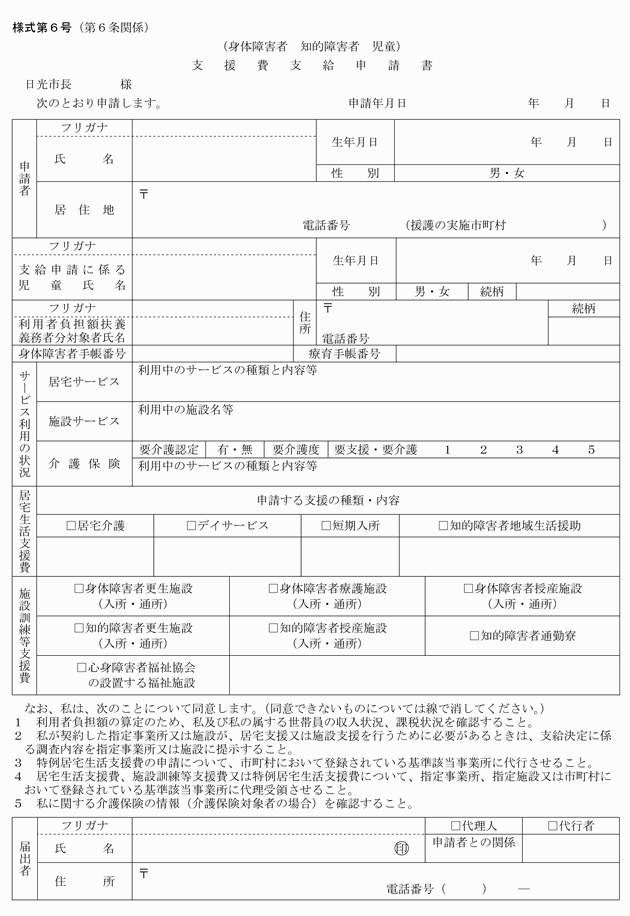

第5条 知的障害者居宅支援に係る法第15条の5第2項第1号及び第3項に規定する指定居宅支援に通常要する費用の基準並びに同条第2項第2号に規定する居宅利用者等負担額は、厚生労働省が定める基準のとおりとする。

2 前項の申請書は、原則として当該居宅生活支援費の支給を受けようとする日の30日前(更新申請の場合は、当該居宅生活支援費の支給を受けようとする日の60日前)までに市長に提出するものとする。

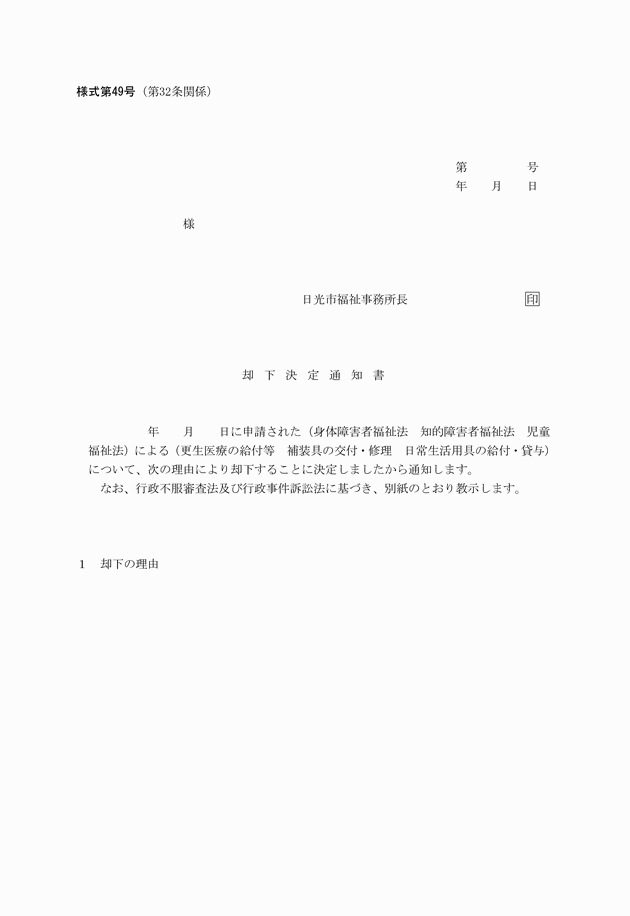

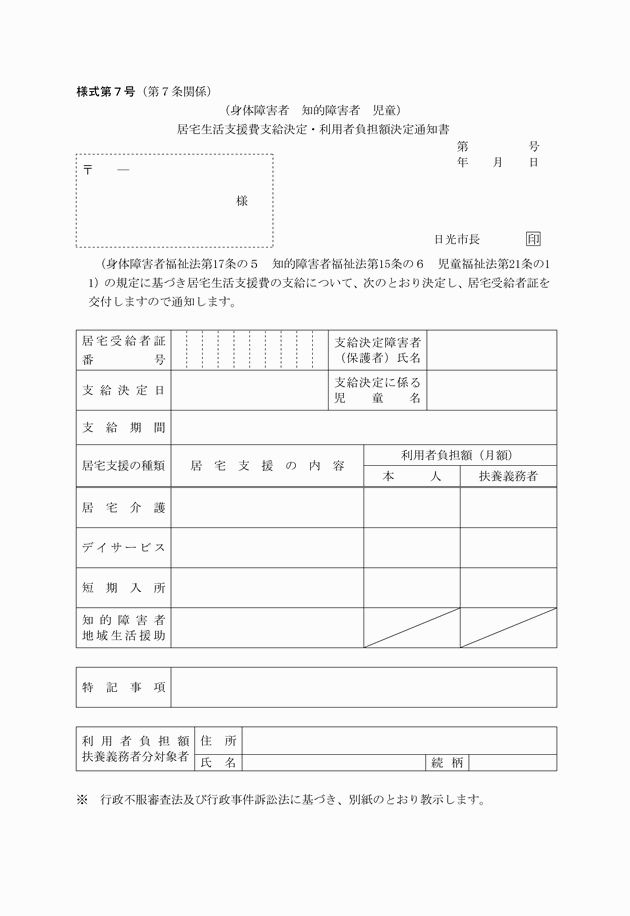

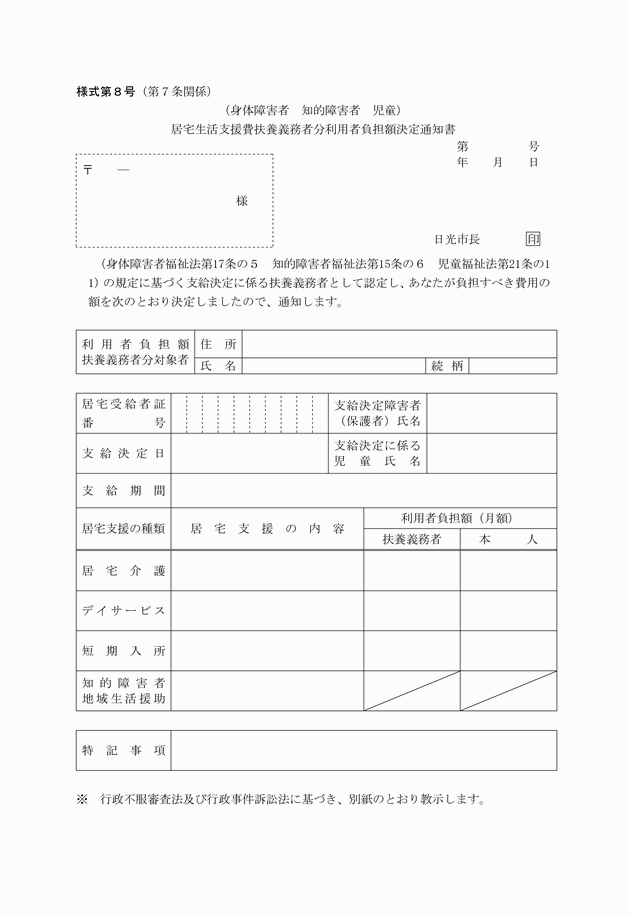

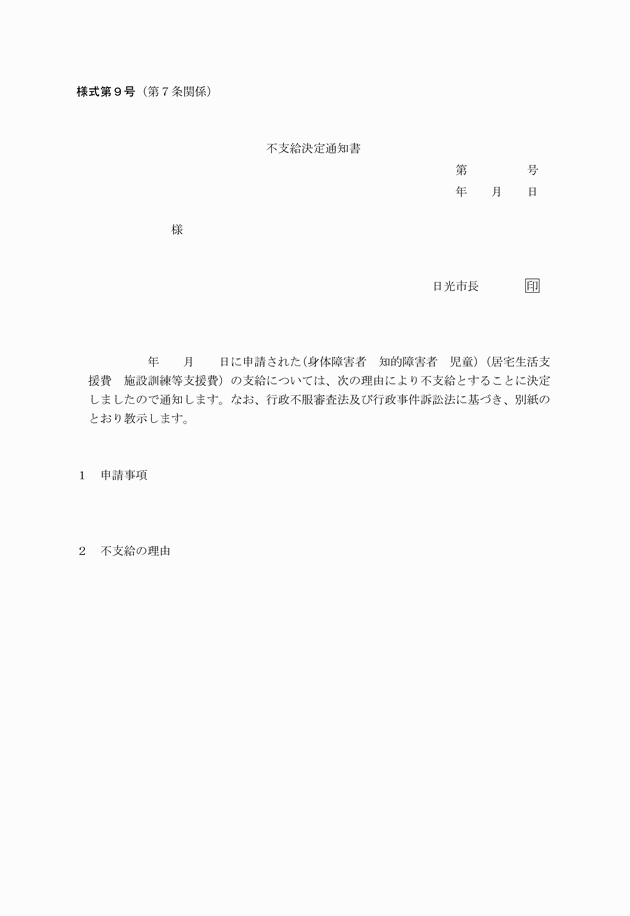

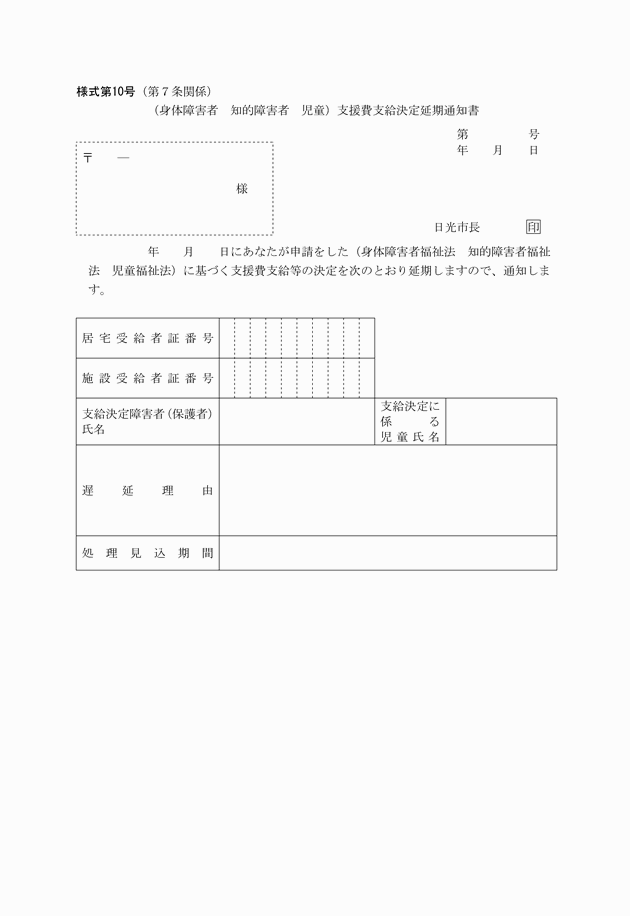

2 市長は、法第15条の6第2項の規定による支給の要否の決定を行った場合において、支給を要しないと決定したときは、当該決定に係る申請者に対し不支給決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

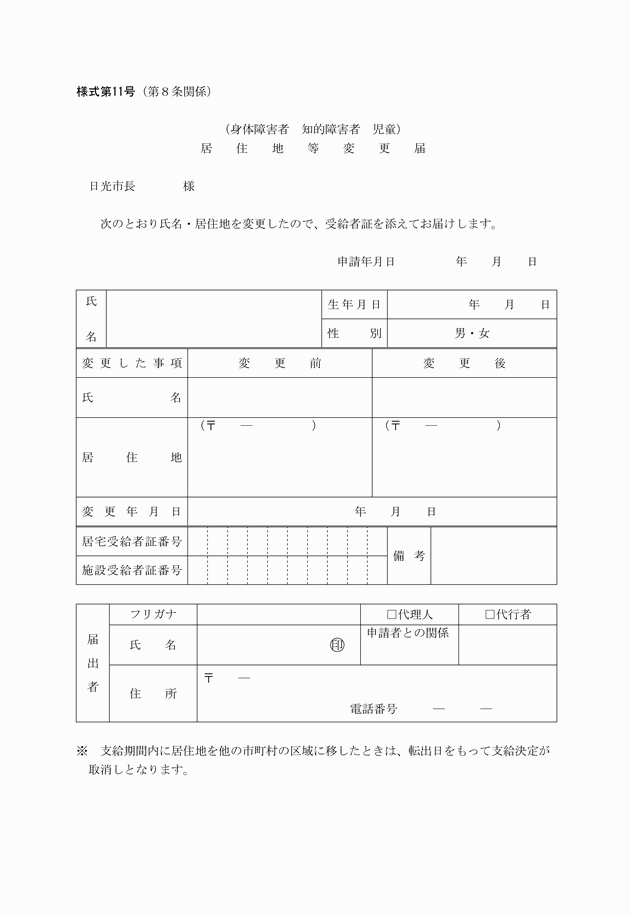

(居宅支給決定知的障害者の居住地等の変更の届出)

第8条 施行令第3条第1項及び第3項の規定による届出は、居住地等変更届(様式第11号)により行うものとする。

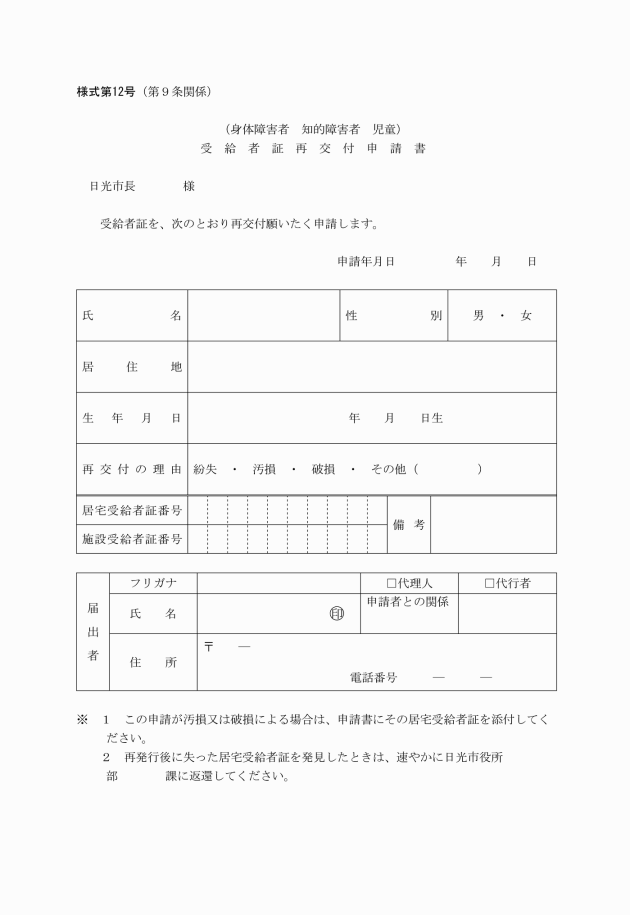

(居宅受給者証の再交付申請等)

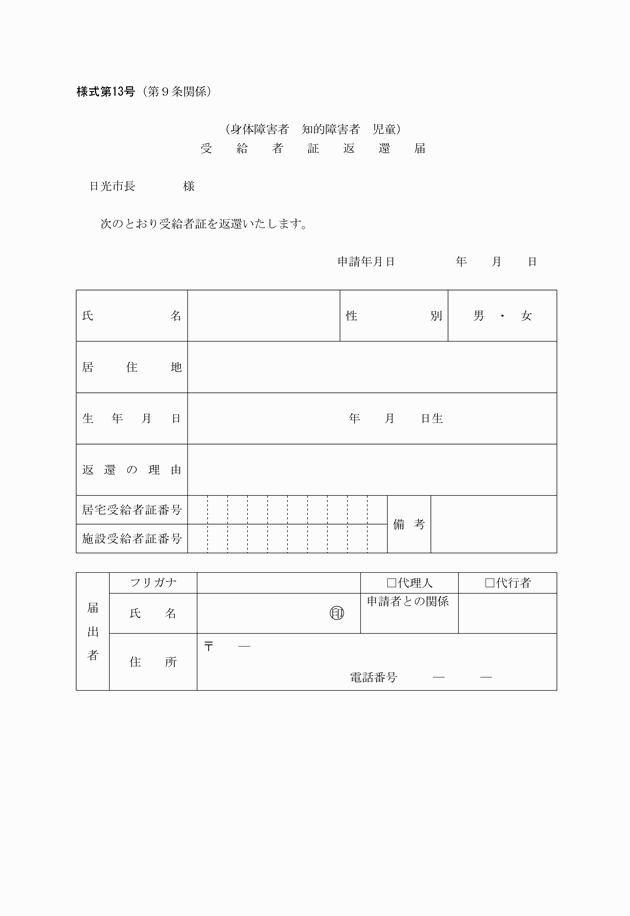

第9条 施行規則第13条第1項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。

2 施行規則第13条第3項の規定による居宅受給者証の返還は、受給者証返還届(様式第13号)により行うものとする。

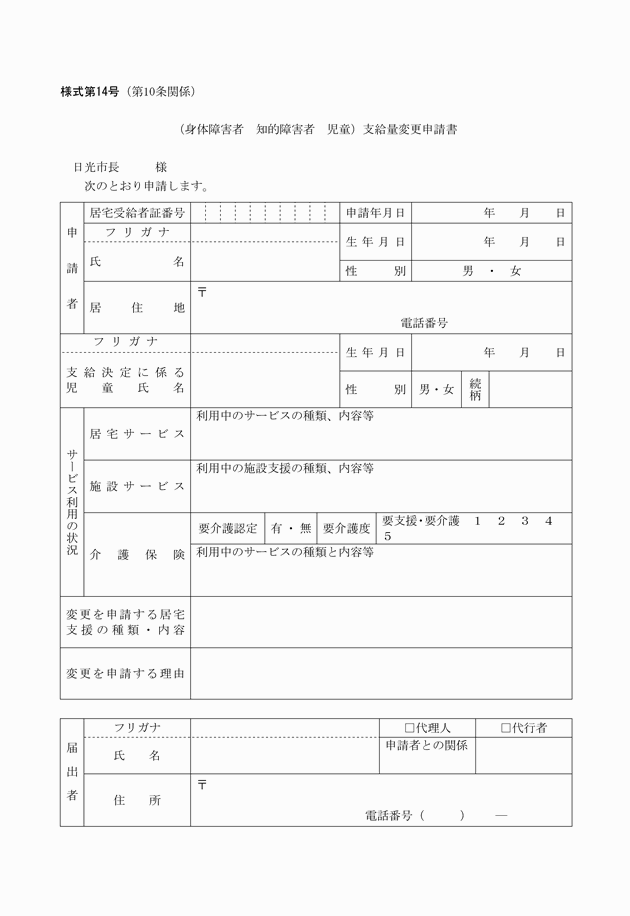

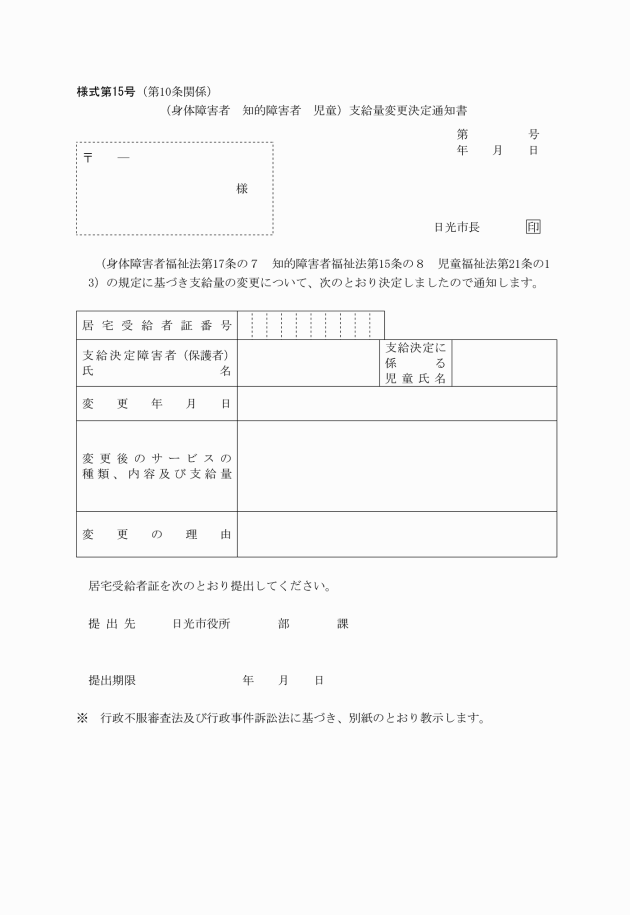

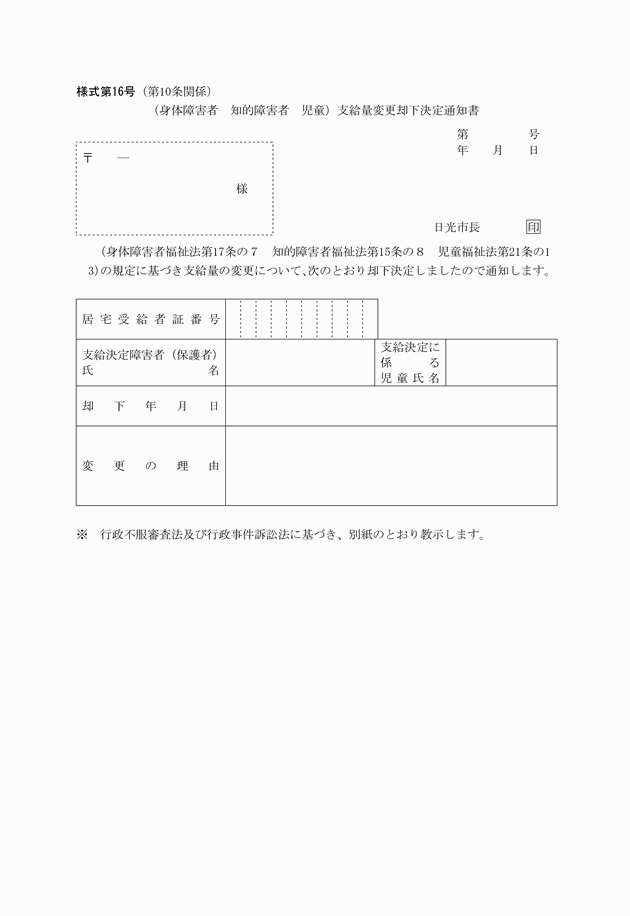

(支給量の変更の申請等)

第10条 施行規則第17条の申請書は、支給量変更申請書(様式第14号)によるものとする。

2 施行規則第18条第1項の規定による通知は、支給量変更決定通知書(様式第15号)により行うものとする。

3 市長は、法第15条の8第1項の規定による支給量の変更の申請があった場合において、当該支給量を変更しないことと決定したときは、当該申請をした者に対し支給量変更却下決定通知書(様式第16号)により通知するものとする。

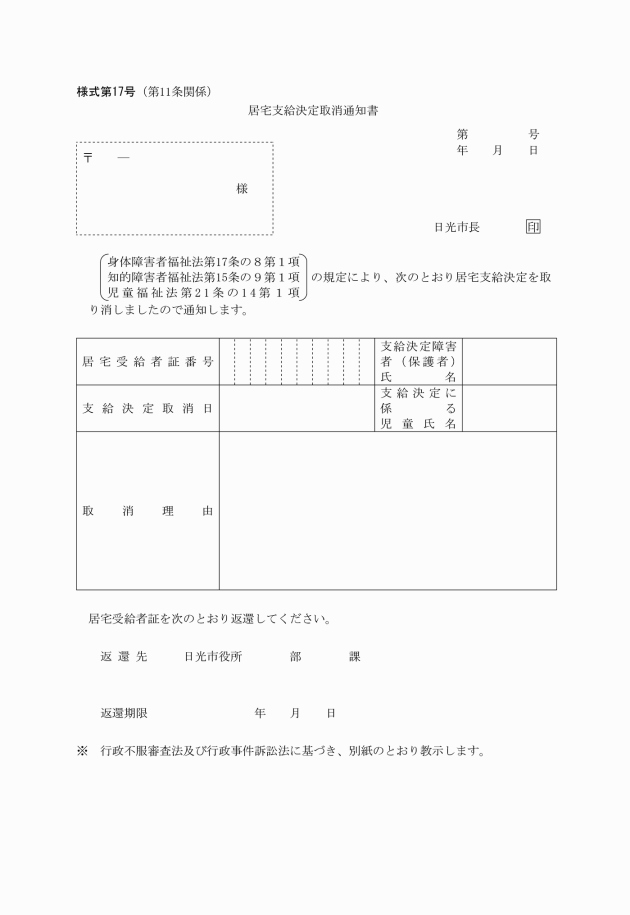

(居宅支給決定の取消し)

第11条 施行規則第19条第1項の規定による通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第17号)により行うものとする。

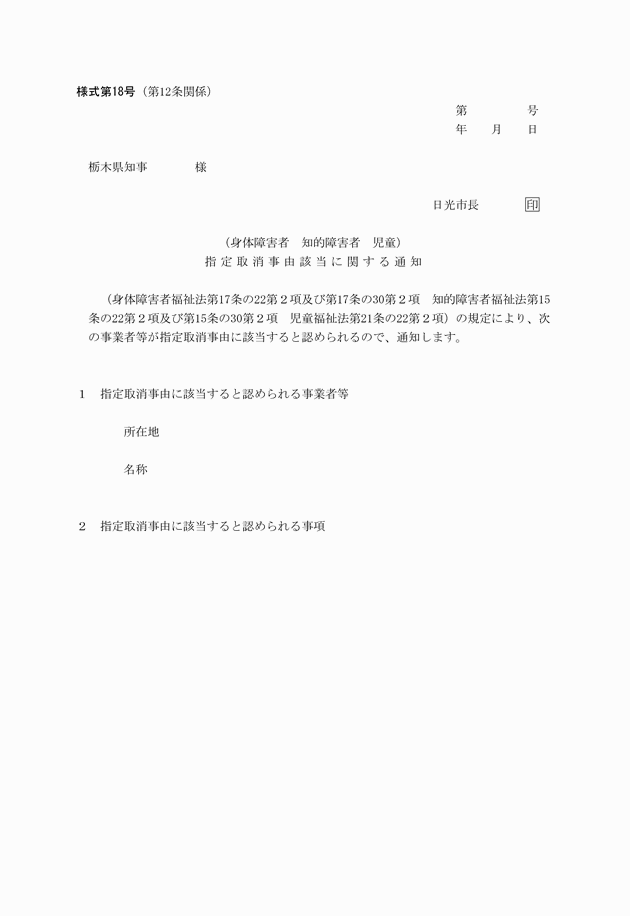

(指定居宅支援事業者に係る指定取消事由該当に関する通知)

第12条 法第15条の22第2項の規定による通知は、指定取消事由該当に関する通知(様式第18号)により行うものとする。

(施設訓練等支援費支給に係る市長が定める基準)

第13条 法第15条の11第2項第1号に規定する市長が定める基準は、別表第1のとおりとする。

(施設訓練等支援費の支給申請)

第14条 施行規則第21条第1項の申請書は、支援費支給申請書によるものとする。

2 市長は、法第15条の12第2項の規定による支給の要否の決定を行った場合において、支給を要しないと決定したときは、当該決定に係る申請者に対し不支給決定通知書により通知するものとする。

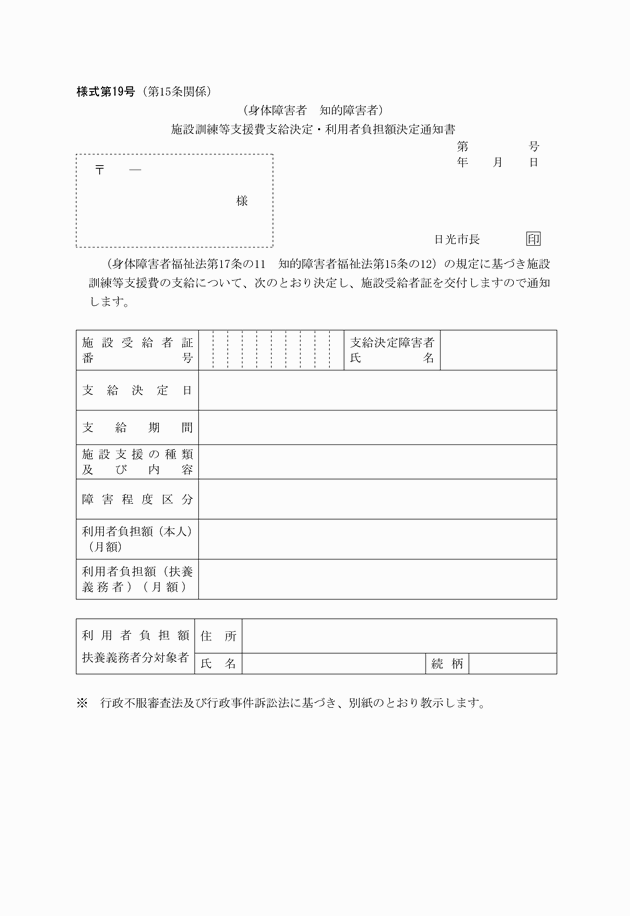

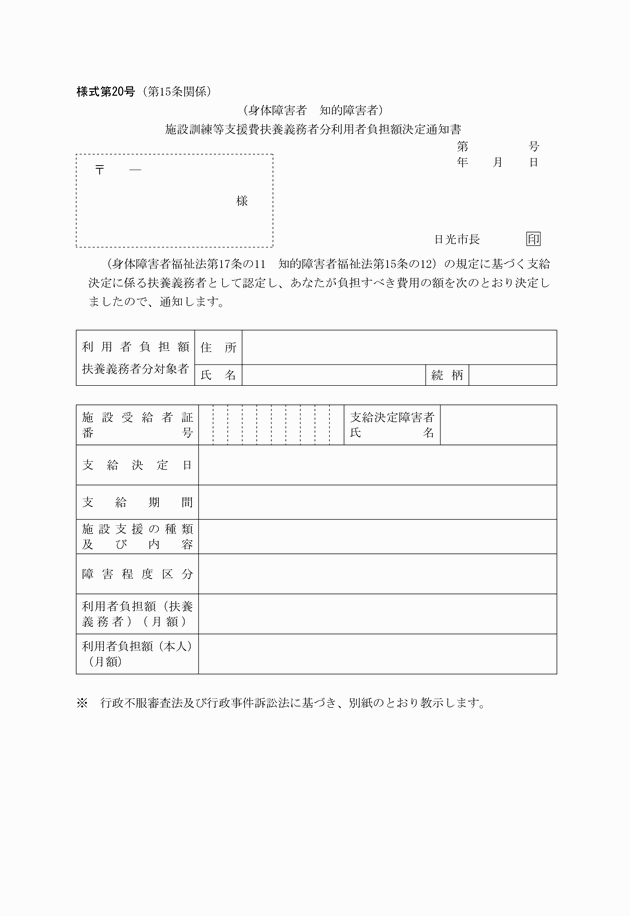

(施設訓練等支援費に係る施設利用者負担額の決定)

第16条 市長は、毎年度7月に、施設利用者負担額の決定を行うものとする。

2 前項の場合において、当該施設利用者負担額を変更したときは、施設受給者証の提出を受けて変更後の施設利用者負担額を記載するとともに、施設支給決定知的障害者に対しては施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書により、その扶養義務者に対しては施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書により通知するものとする。

(施設支給決定知的障害者の居住地等の変更の届出)

第17条 施行令第5条第1項及び第3項の規定による届出は、居住地等変更届により行うものとする。

(施設受給者証の再交付申請等)

第18条 施行規則第26条第1項の申請書は、受給者証再交付申請書によるものとする。

2 施行規則第26条第3項の規定による施設受給者証の返還は、受給者証返還届により行うものとする。

(施設訓練等支援費の障害程度区分変更申請等)

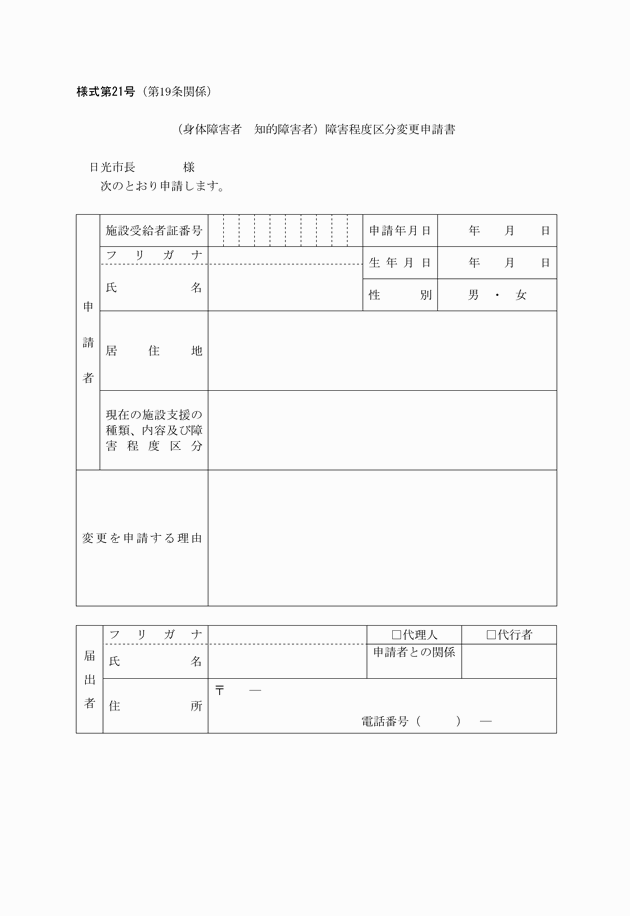

第19条 施行規則第28条の申請書は、障害程度区分変更申請書(様式第21号)によるものとする。

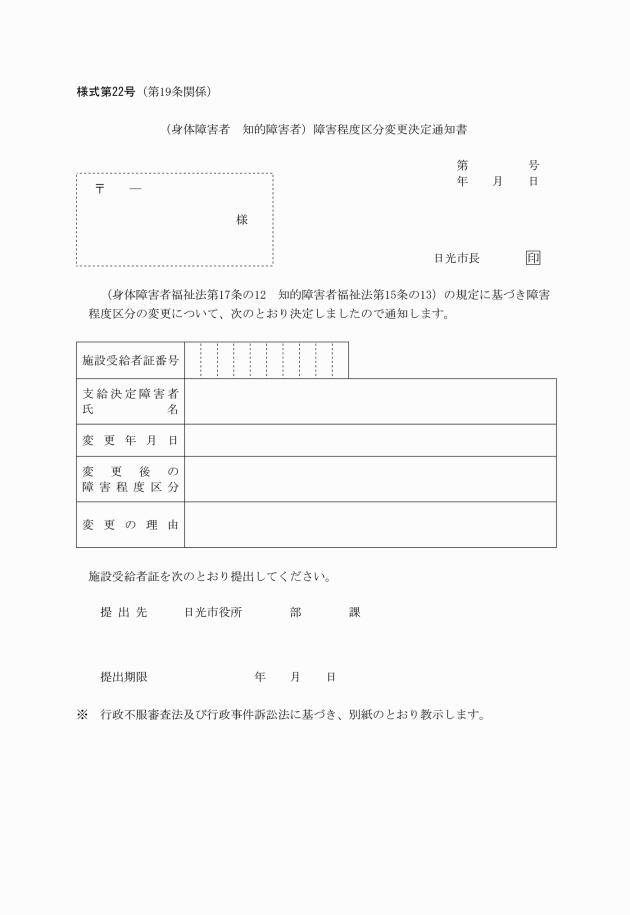

2 施行規則第29条第1項の規定による通知は、障害程度区分変更決定通知書(様式第22号)により行うものとする。

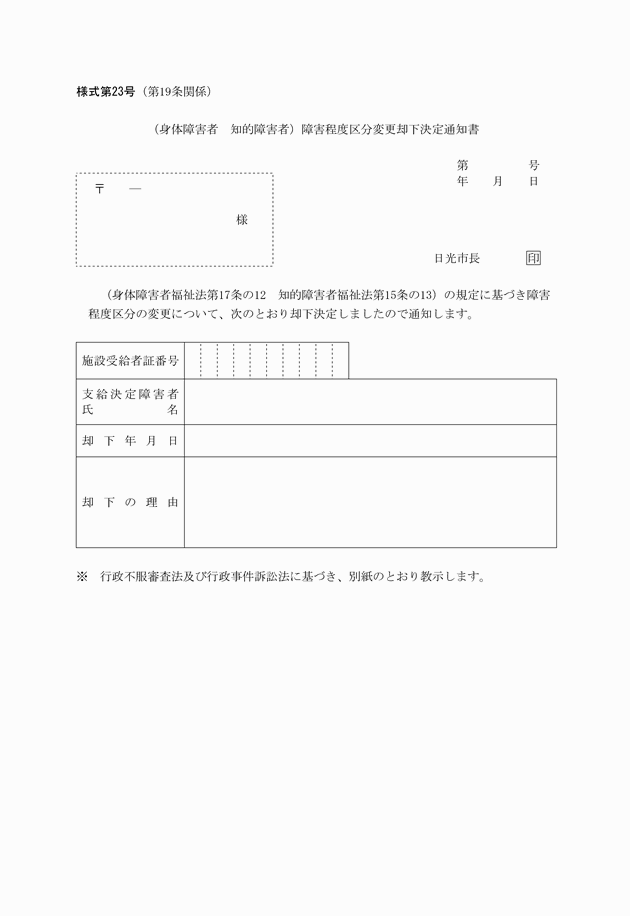

3 市長は、法第15条の13第1項の規定による知的障害程度区分の変更の申請があった場合で、当該知的障害程度区分の変更をしないことと決定したときは、当該申請をした者に対し障害程度区分変更却下決定通知書(様式第23号)により通知するものとする。

(施設支給決定の取消し)

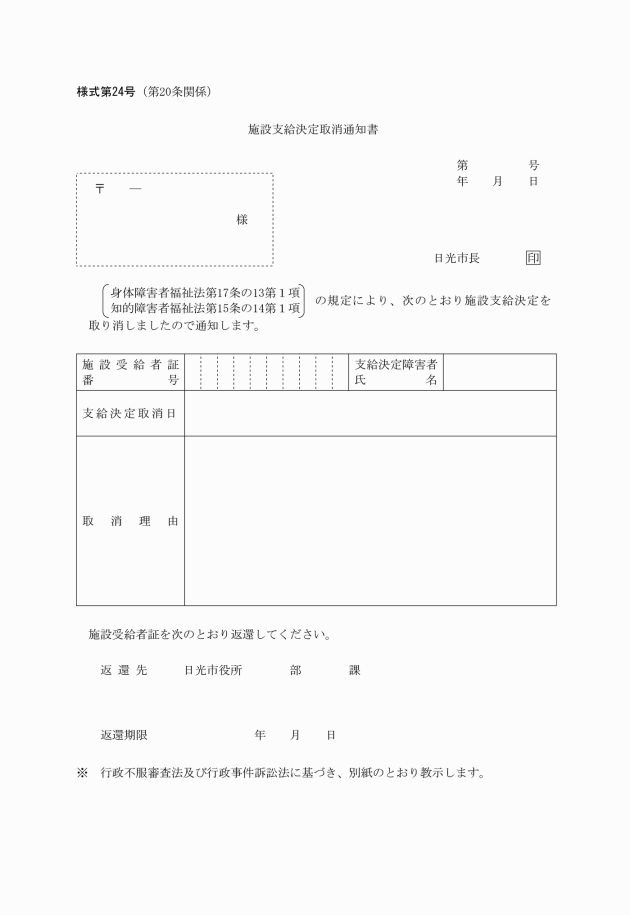

第20条 施行規則第30条第1項の規定による通知は、施設支給決定取消通知書(様式第24号)により行うものとする。

2 市長は、施設支給決定知的障害者が疾病等により3月以上の入院が必要と認められるとき又は入院期間が3月以上となったときは、施設支給決定を取り消すことができる。

(指定知的障害者更生施設等に係る指定取消事由該当に関する通知)

第21条 法第15条の30第2項の規定による通知は、指定取消事由該当に関する通知により行うものとする。

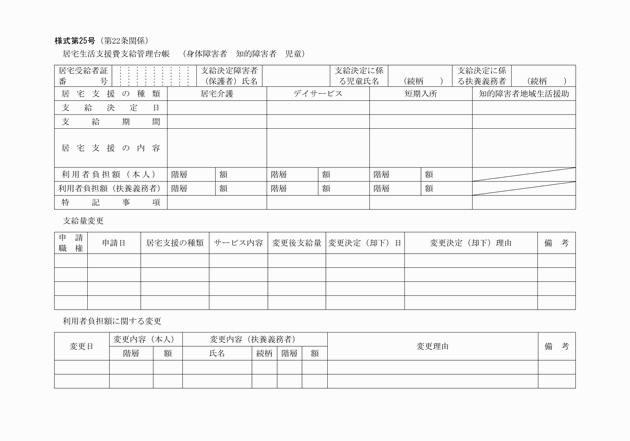

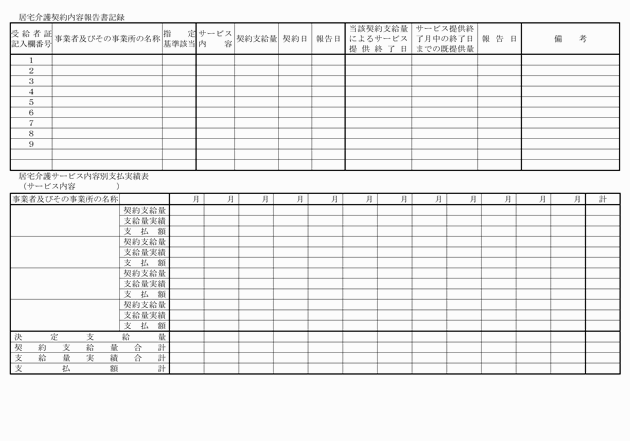

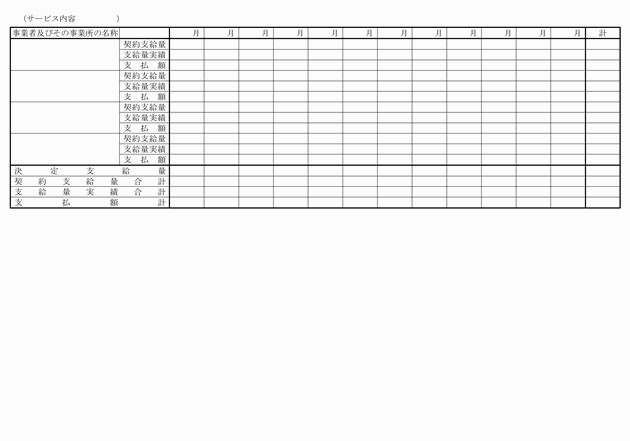

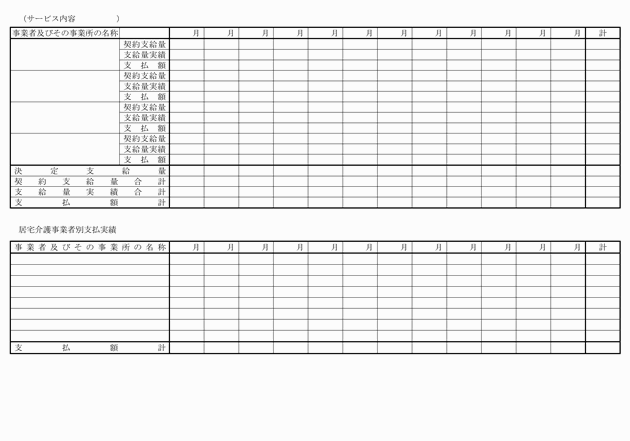

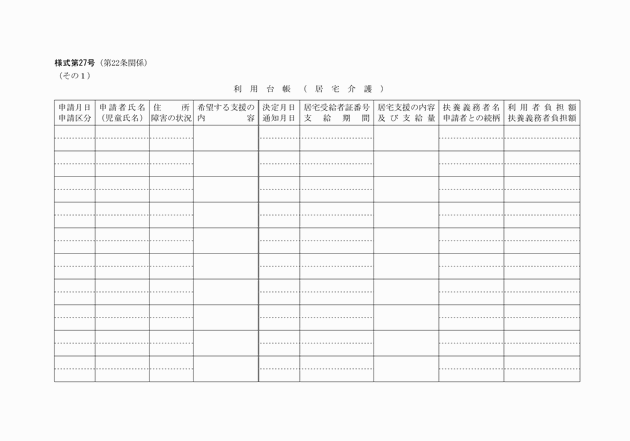

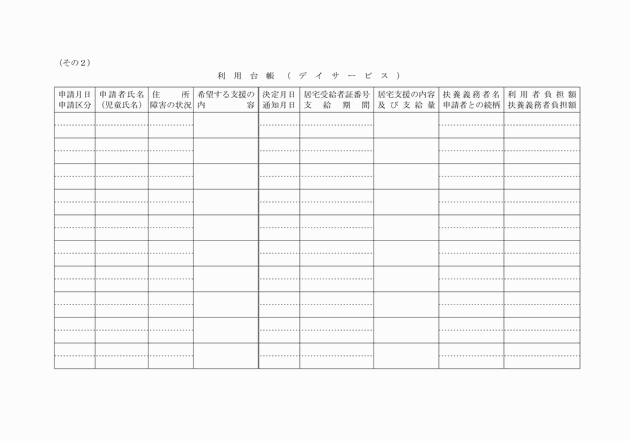

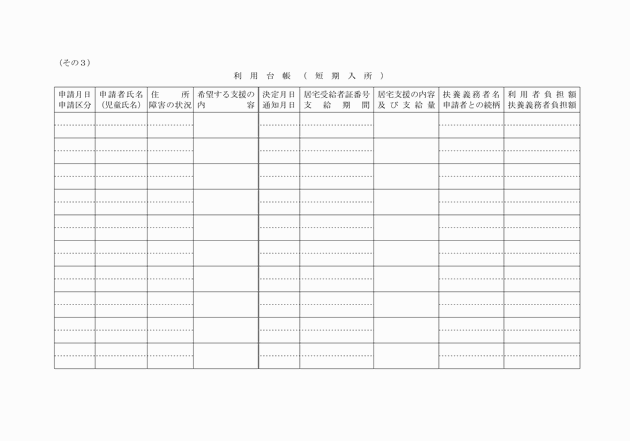

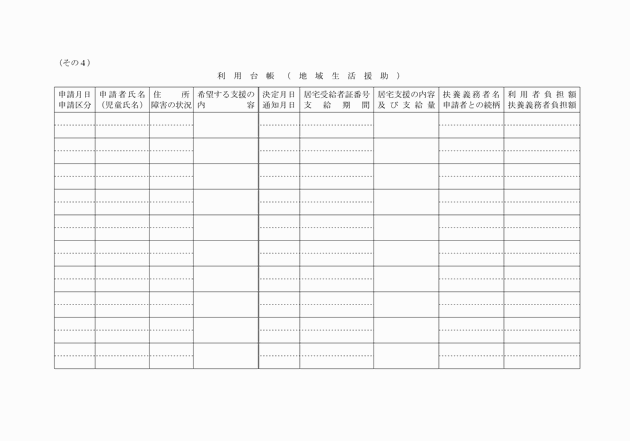

(支援費の支給管理等)

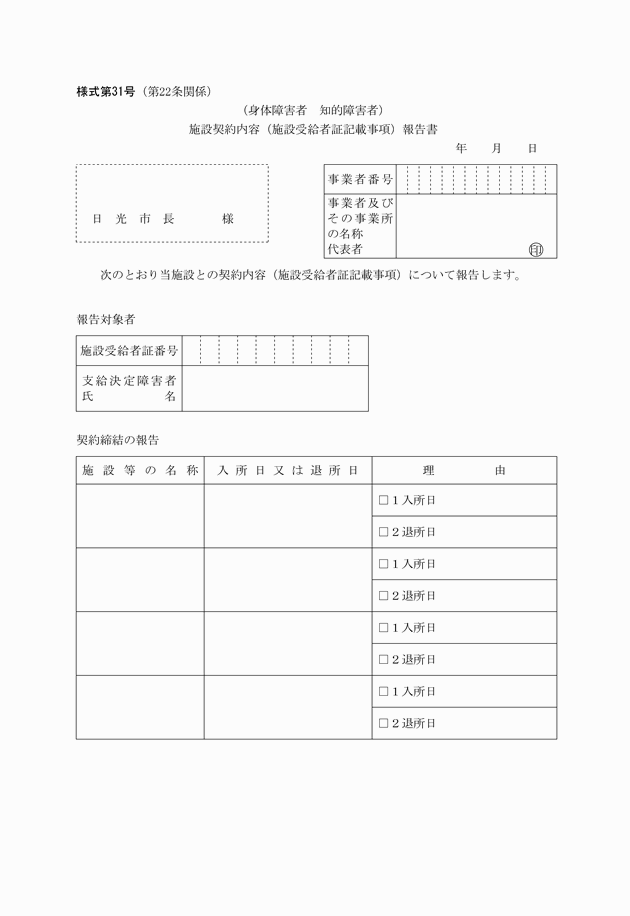

第22条 市長は、居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の適正な支給管理を行うため、次に掲げる書類を整備するものとする。

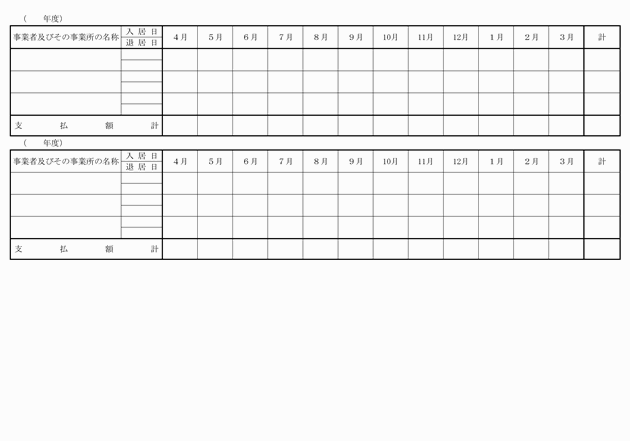

(1) 居宅生活支援費支給管理台帳(様式第25号)

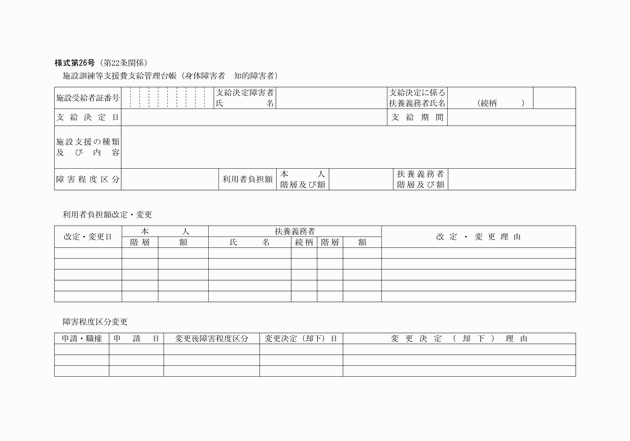

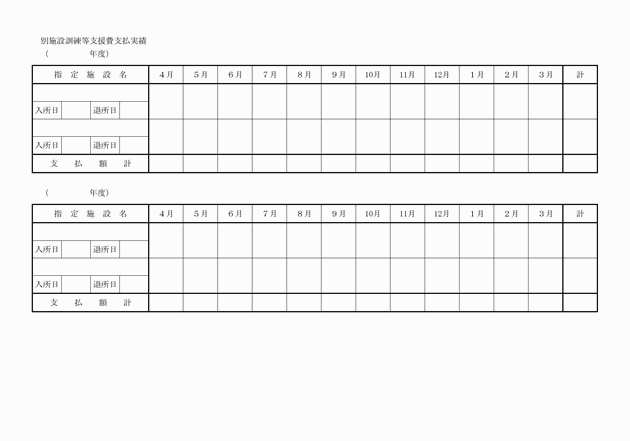

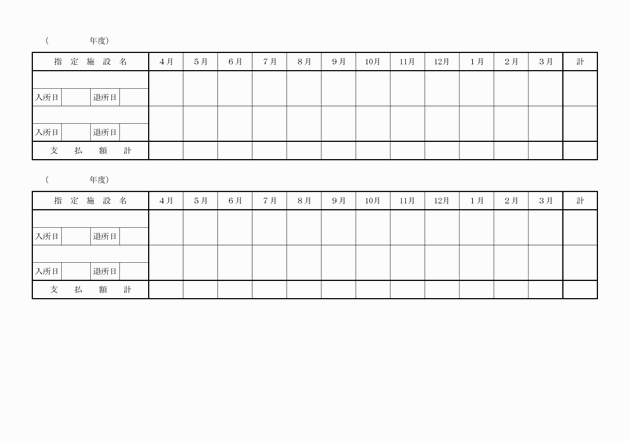

(2) 施設訓練等支援費支給管理台帳(様式第26号)

(3) 利用台帳(居宅介護・デイサービス・短期入所・地域生活援助)(様式第27号)

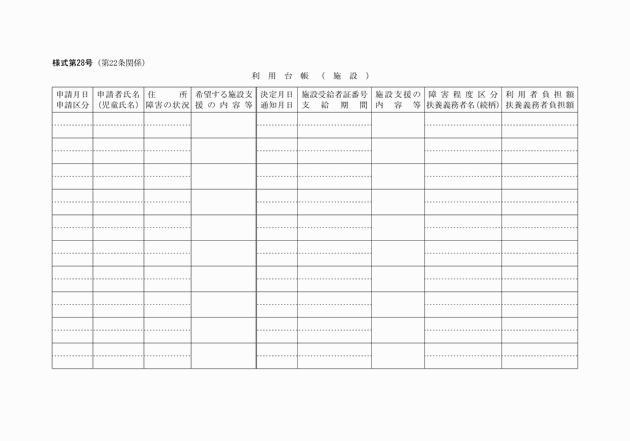

(4) 利用台帳(施設)(様式第28号)

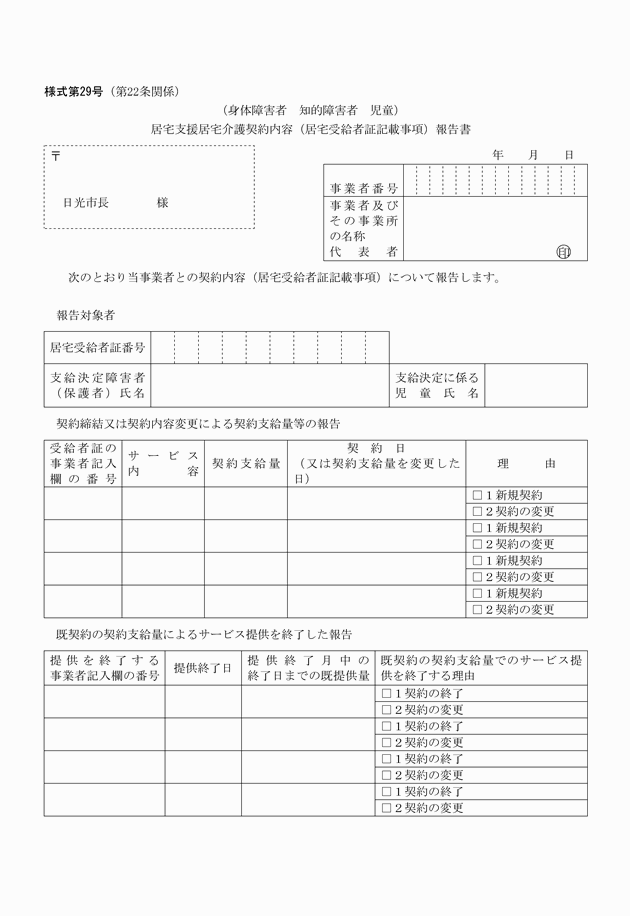

(1) 法第4条第7項に規定する知的障害者居宅介護等事業に係る契約 居宅支援居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第29号)

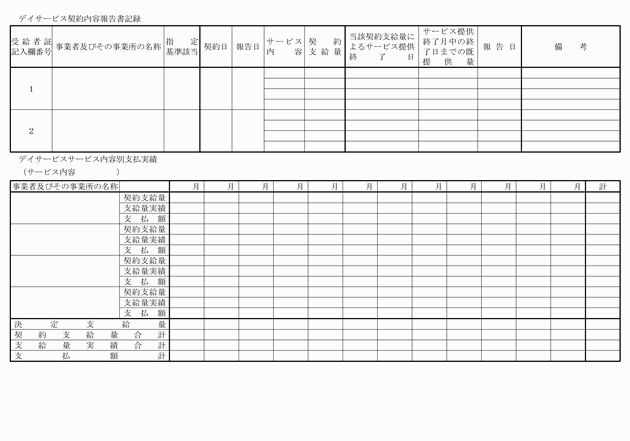

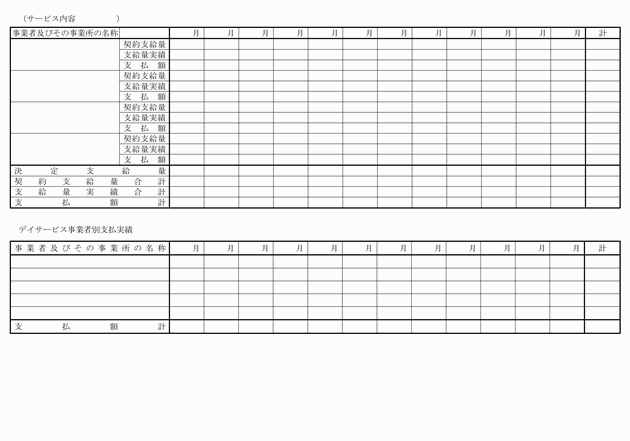

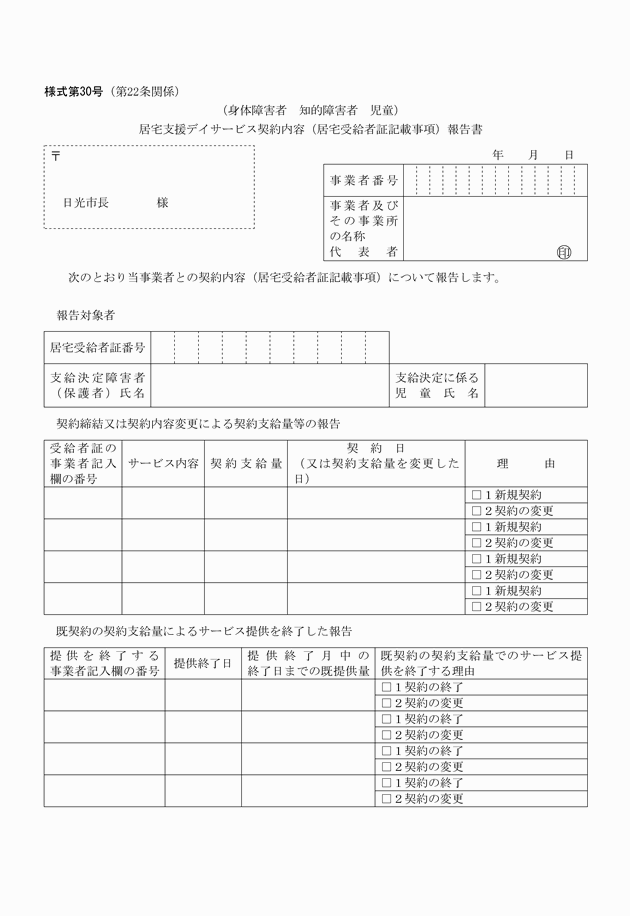

(2) 法第4条第8項に規定する知的障害者デイサービス事業に係る契約 居宅支援デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第30号)

(1) 指定居宅事業者又は指定知的障害者更生施設等(次項において「指定事業者等」という。)が発行した領収証

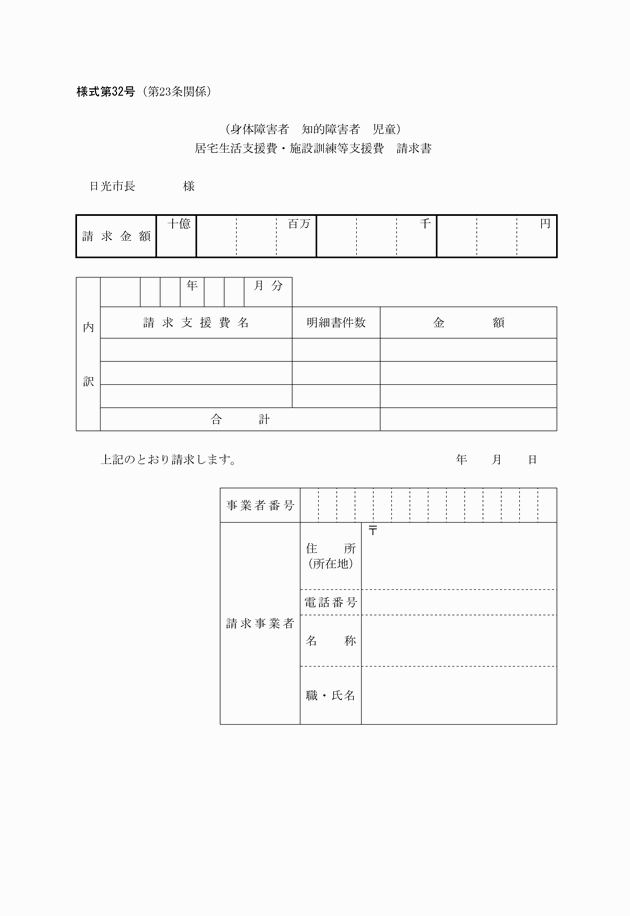

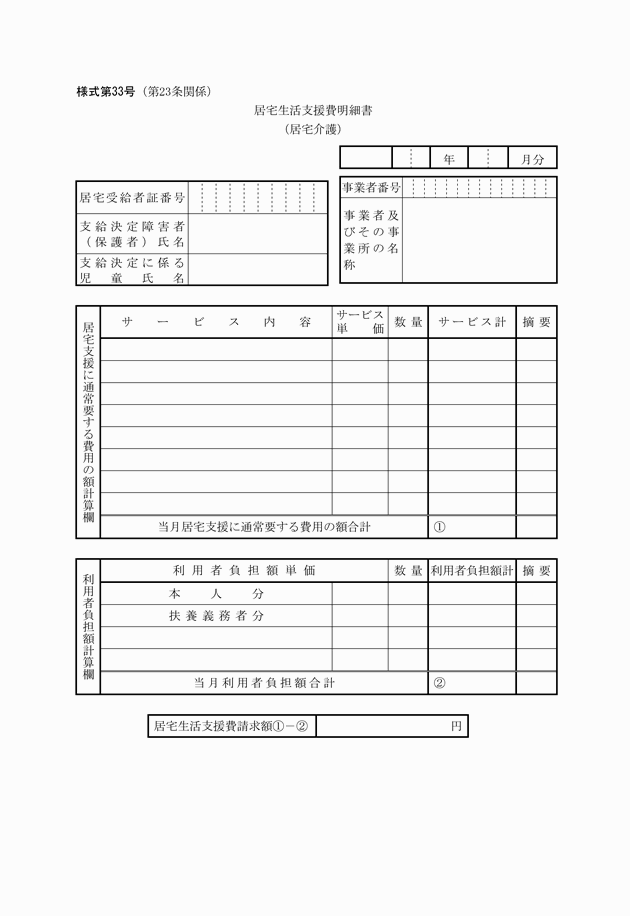

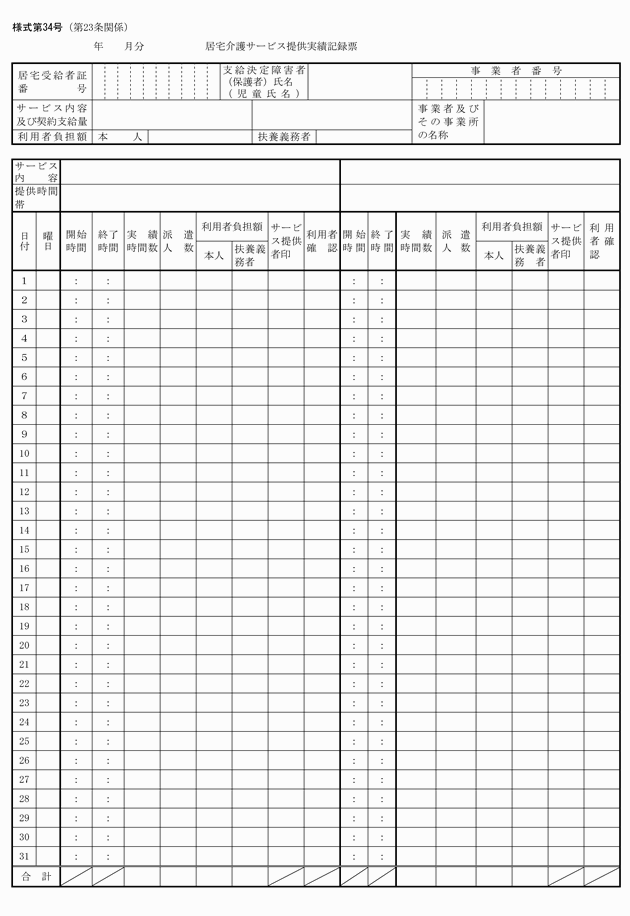

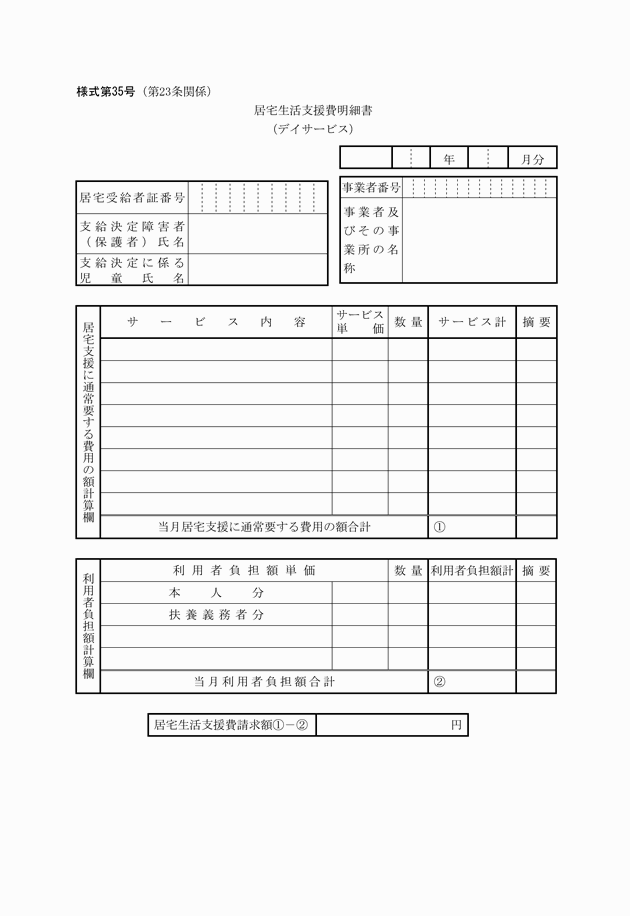

2 指定事業者等は、居宅生活支援費又は施設訓練支援費について、法第15条の6第8項又は法第15条の12第8項に規定する代理受領を行うときは、原則として当該指定居宅支援又は指定施設支援の提供をした月の翌月10日までに居宅生活支援費・施設訓練等支援費請求書に次に掲げる書類のうち当該指定居宅支援又は指定施設支援に係るものを添付して市長に提出するものとする。

(1) 居宅生活支援費明細書(居宅介護)(様式第33号)

(2) 居宅介護サービス提供実績記録票(様式第34号)の写し

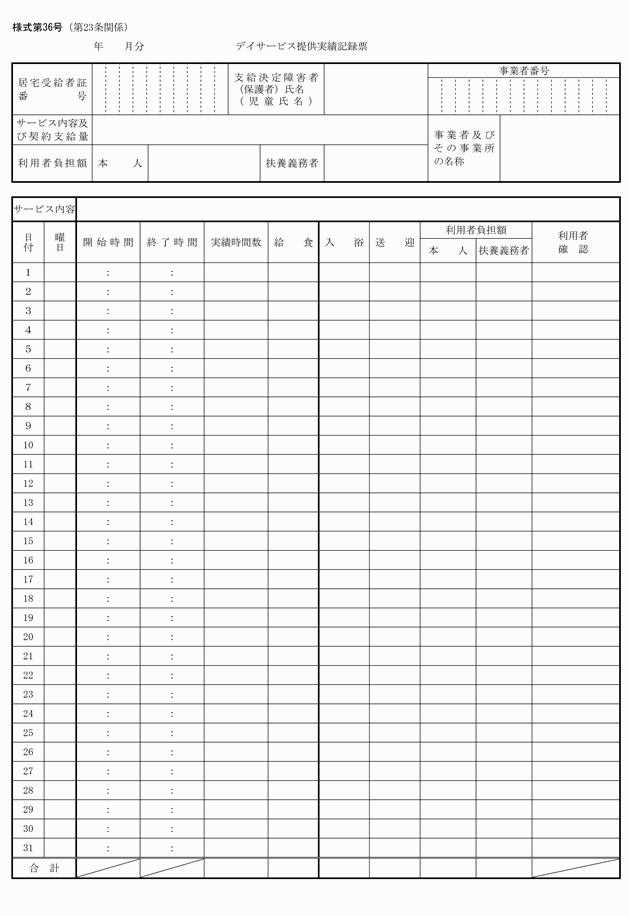

(3) 居宅生活支援費明細書(デイサービス)(様式第35号)

(4) デイサービス提供実績記録票(様式第36号)の写し

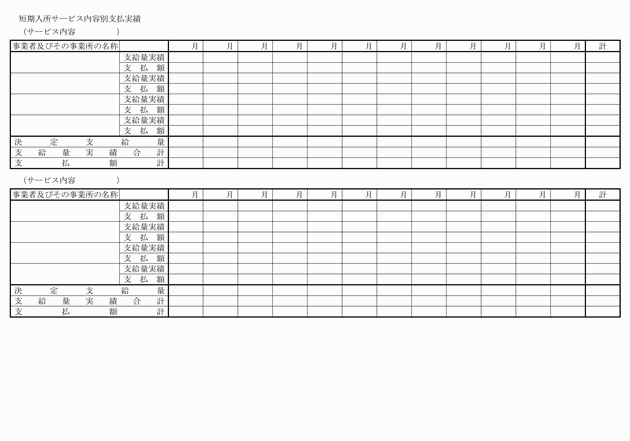

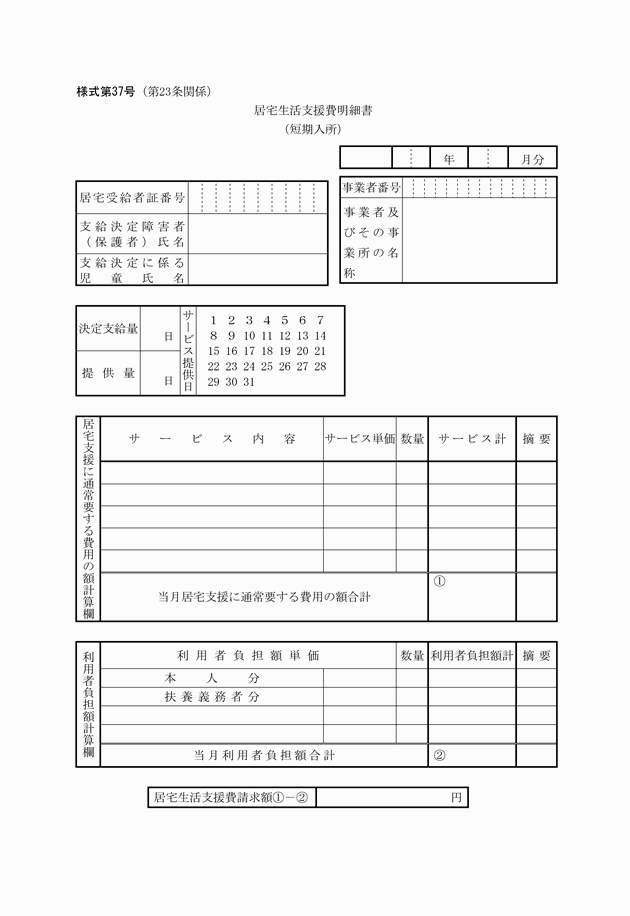

(5) 居宅生活支援費明細書(短期入所)(様式第37号)

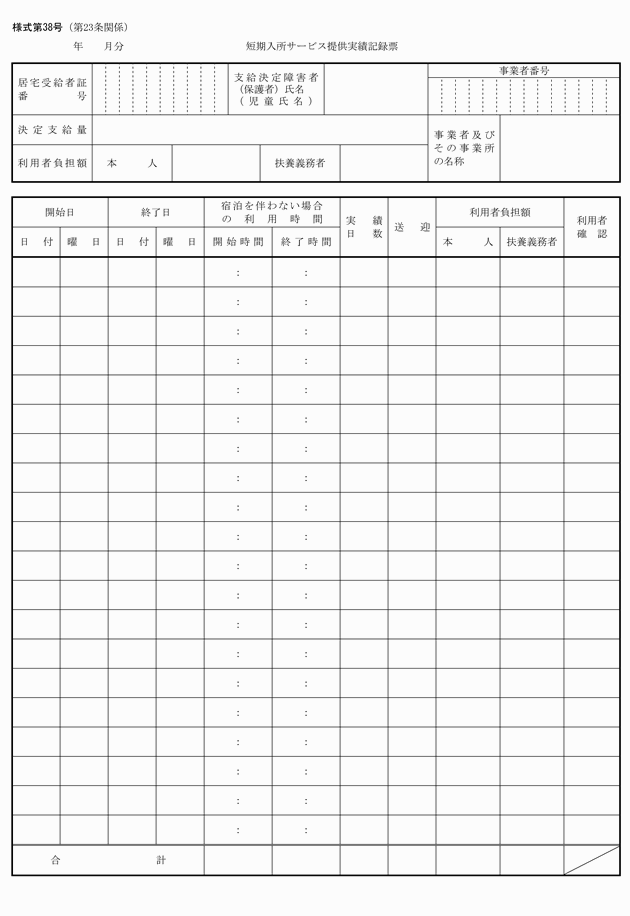

(6) 短期入所サービス提供実績記録票(様式第38号)の写し

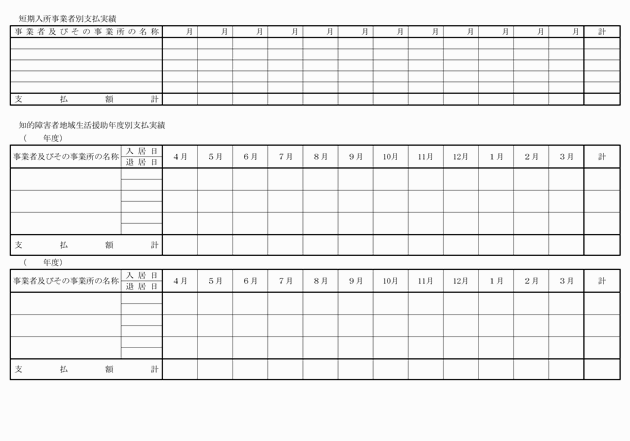

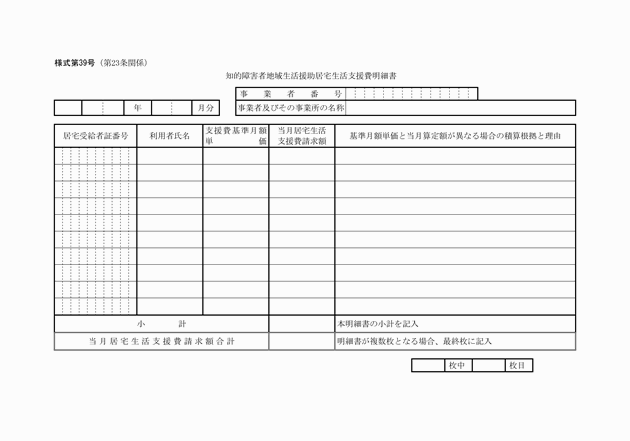

(7) 知的障害者地域生活援助居宅生活支援費明細書(様式第39号)

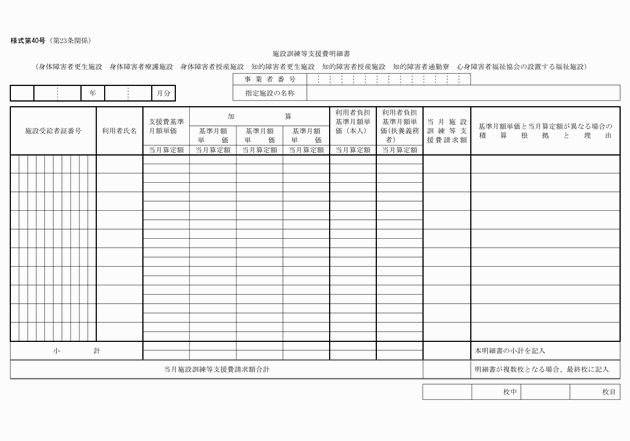

(8) 施設訓練等支援費明細書(様式第40号)

3 市長は、前2項の請求があったときは、居宅生活支援費にあっては当該指定居宅支援の提供のあった月の翌々月の末日までに、施設訓練等支援費にあっては当該指定施設支援の提供のあった月の翌月の末日までに支払うものとする。

(利用者負担額の減免)

第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当する法第15条の5第2項第2号(法第15条の7第2項において準用する場合を含む。)の額(以下「居宅利用者負担額」という。)及び法第15条の11第2項第2号の額(以下「施設利用者負担額」という。)については、これを減免することができる。

(1) 同一の者が2人以上の居宅支給決定知的障害者及び施設支給決定知的障害者の主たる扶養義務者となっている場合において、その扶養義務者分利用者負担月額が最も高額となる者以外のものに係る扶養義務者分利用者負担額

(2) 施設支給決定知的障害者の主たる扶養義務者が施設訓練等支援の対象とならない他の社会福祉施設の被措置者等の主たる扶養義務者となってその費用を徴収されている場合において、当該施設支給決定障害者に係る施設利用者負担額のうち当該他の社会福祉施設に係る費用徴収額に相当する額

2 市長は、災害その他やむを得ない理由により知的障害者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、その居宅利用者負担額及び施設利用者負担額を減免することができる。

(施設入所の措置)

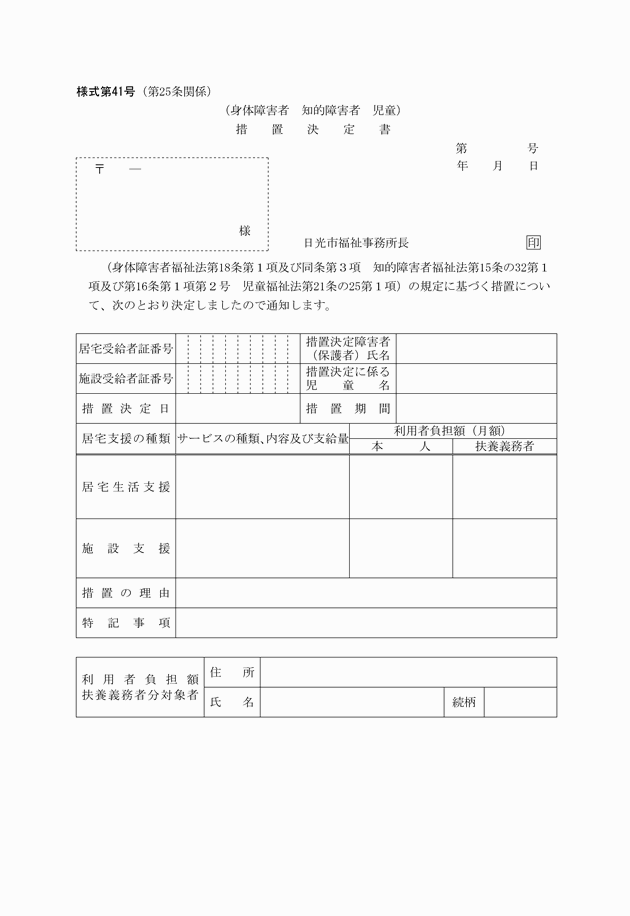

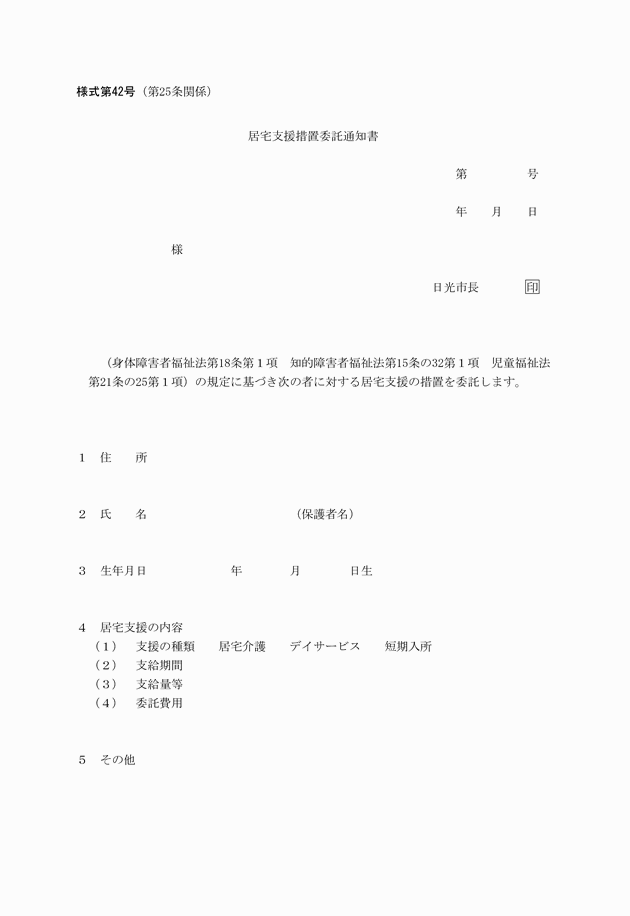

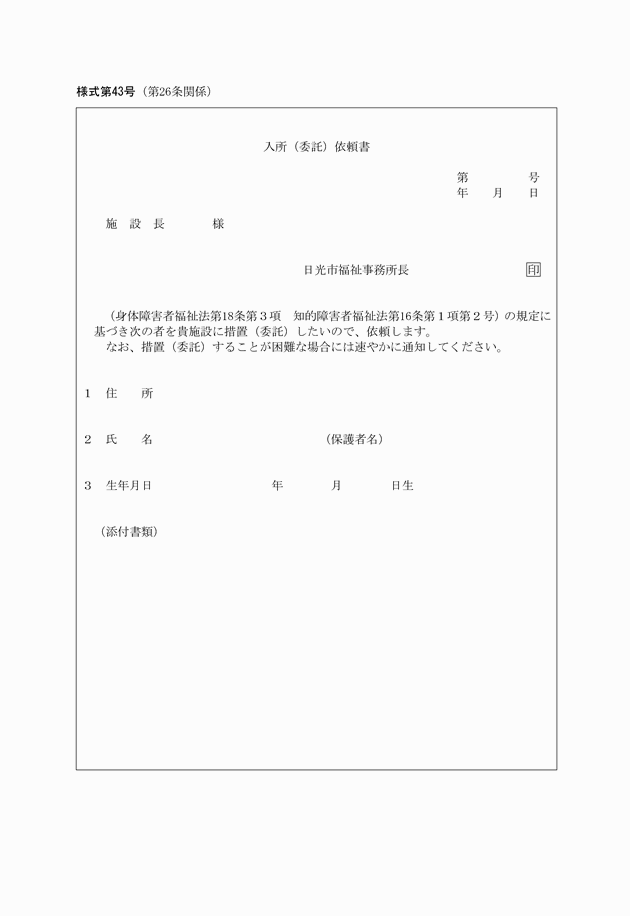

第26条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号に規定する施設入所の措置(以下「施設入所の措置」という。)を行おうとするときは、施設入所の措置を必要とする者に対し、措置決定書により通知するものとする。この場合において、当該施設入所の措置を同項の規定により知的障害者更生施設等に委託して行うときは、当該知的障害者更生施設等の長に対し、入所(委託)依頼書(様式第43号)により通知するものとする。

(居宅支援の措置に要する費用の支弁額)

第27条 居宅支援の措置に要する費用につき法第22条の規定により支弁する額は、第5条に規定する基準を準用し、算定した額とする。

(施設入所の措置に要する費用の支弁額)

第28条 施設支援の措置に要する費用につき法第22条の規定により支弁する額は、第13条第1項に規定する基準を準用し、算定した額とする。

(居宅介護等の措置に係る費用の徴収)

第29条 福祉事務所長は、居宅支援の措置を行ったときは、法第27条第1項の規定により当該居宅支援の措置に係る知的障害者又はその扶養義務者からその費用を徴収するものとする。この場合において、当該徴収する費用の額は、第5条に規定する基準を準用し、算定した額とする。

(令元規則6・一部改正)

(施設入所の措置に要する費用の徴収)

第30条 福祉事務所長は、施設入所の措置を行ったときは、法第27条第1項の規定により当該施設入所の措置に係る知的障害者又はその扶養義務者からその費用を徴収するものとする。この場合において、当該徴収する費用の額は、第13条第2項に規定する基準を準用し、算定した額とする。

(令元規則6・一部改正)

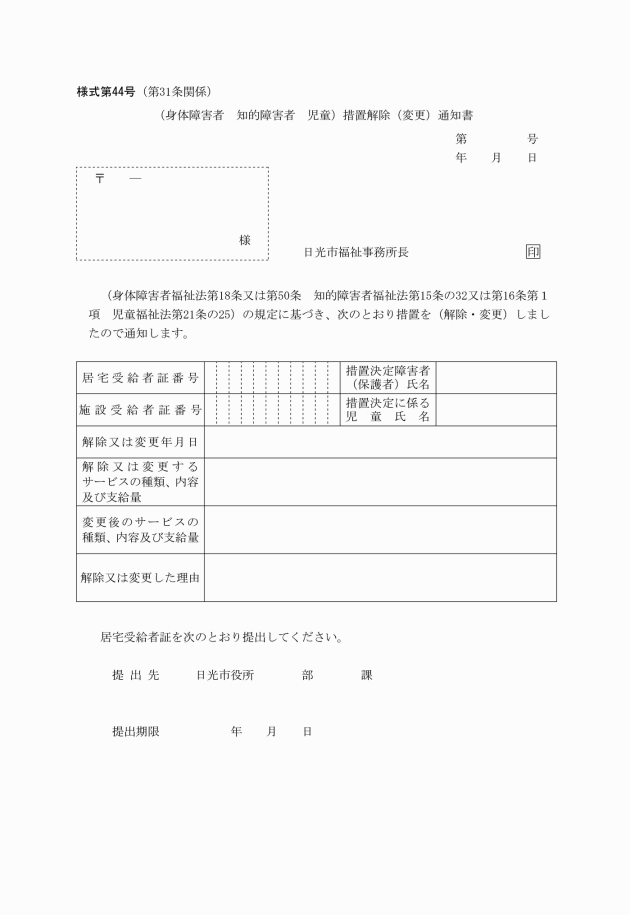

(措置の解除等)

第31条 福祉事務所長は、法第15条の32又は法第16条第1項各号に規定する措置を解除し、又は変更したときは、当該措置に係る者又はその保護者及び当該措置を委託した者に対し措置解除(変更)通知書(様式第44号)により通知するものとする。

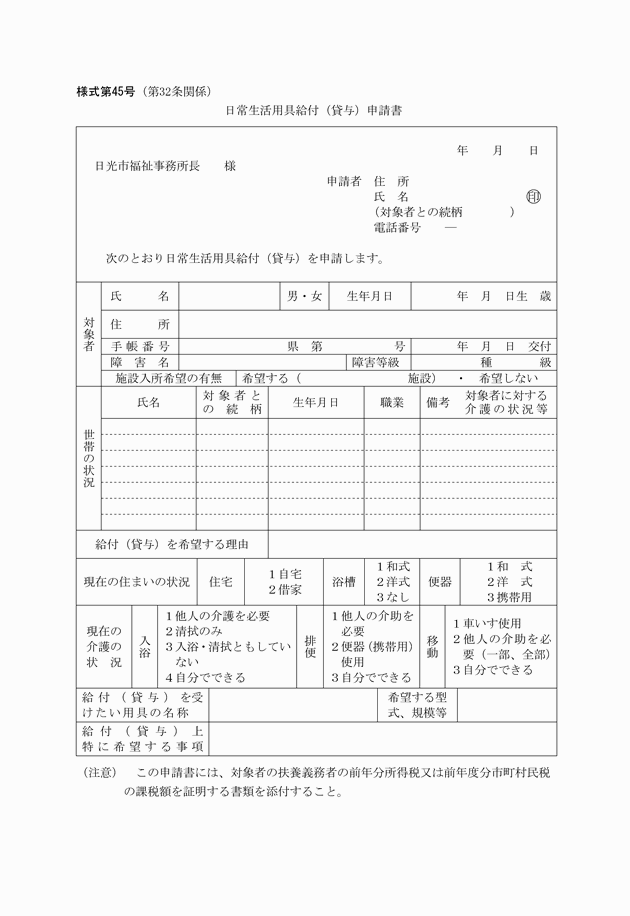

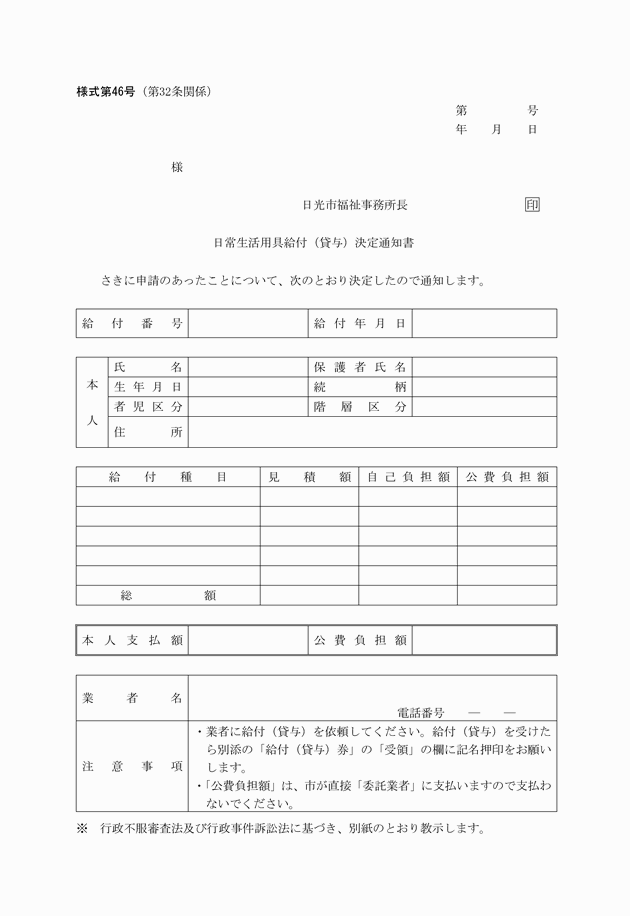

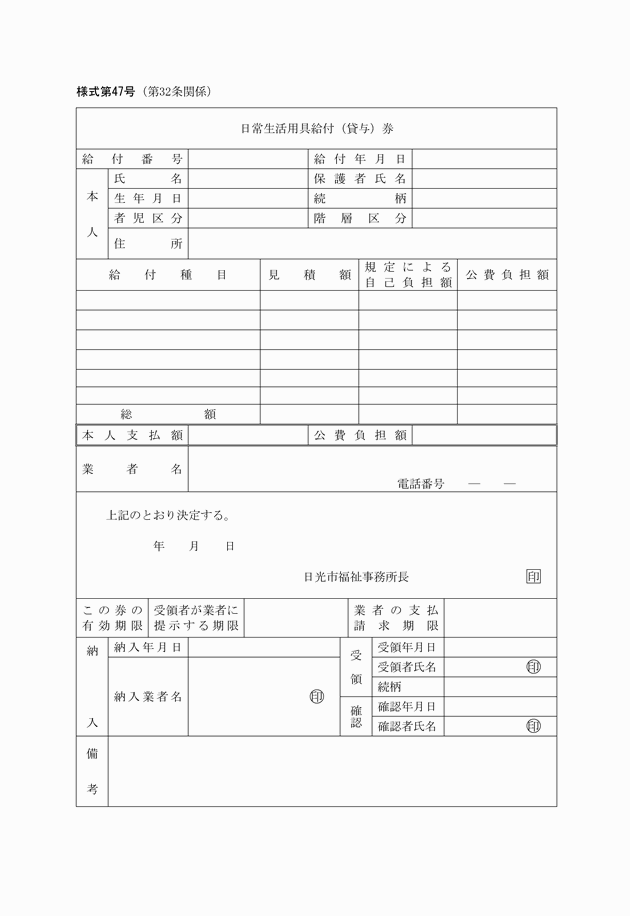

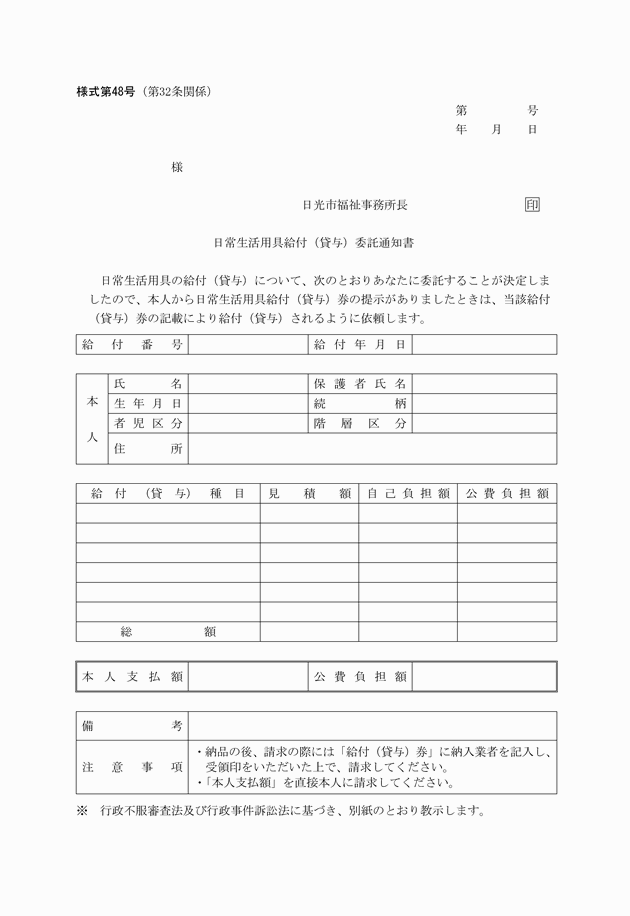

(日常生活用具の給付等に要する費用の支弁額)

第33条 日常生活用具の給付等に要する費用につき法第22条の規定により支弁する額は、厚生労働省が定めるところにより算定した額とする。

(日常生活用具の給付に要する費用の徴収等)

第34条 福祉事務所長は、日常生活用具の給付を行ったときは、法第27条第1項の規定により当該日常生活用具の給付に係る知的障害者又はその扶養義務者からその費用を徴収するものとする。この場合において、当該徴収する費用の額は、別表第4のとおりとする。

3 日常生活用具の貸与については、費用を徴収しない。

(令元規則6・一部改正)

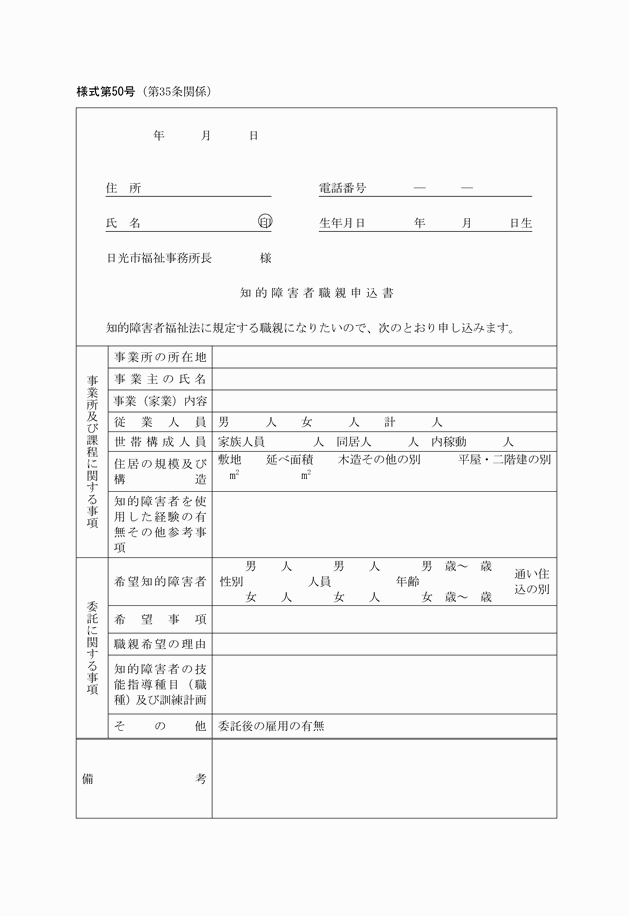

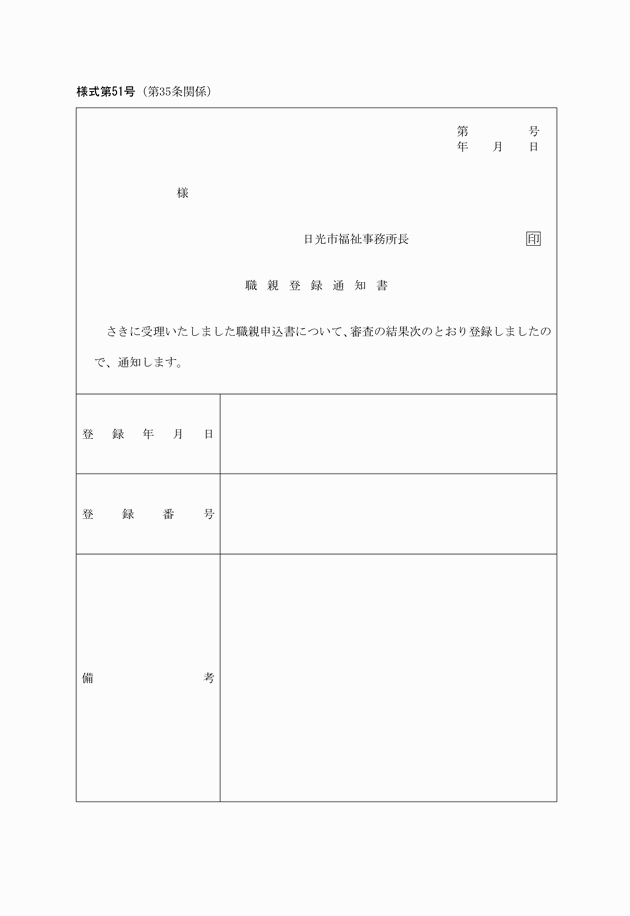

(職親の申込み等)

第35条 職親になることを希望する者が行う施行規則第39条の規定による申出は、知的障害者職親申込書(様式第50号)により福祉事務所長に対し行うものとする。

(職親への委託の措置)

第36条 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の更生援護を職親に委託して行うに当たっては、職親への委託を希望する者から、職親委託申込書(様式第53号)を提出させるものとする。

(職親の異動等の報告)

第37条 職親は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに福祉事務所長に報告しなければならない。

(1) 当該知的障害者が死亡し、又は疾病にかかったとき。

(2) 住所を移転したとき。

(3) 前2号のほか、重要な変動を生じたとき。

附則

(施行期日)

1 この細則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の日の前日までに、合併前の知的障害者福祉法施行細則(平成15年今市市規則第11号)、日光市知的障害者福祉法施行細則(平成9年日光市規則第4号)、知的障害者福祉法施行細則(平成14年足尾町規則第26号)又は栗山村知的障害者福祉法施行細則(平成15年栗山村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの細則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成21年3月31日規則第39号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和元年5月31日規則第6号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

通則 1 指定施設支援に要する費用の額は、第1の1(注2及び注3を除く。)、第2の1(注2を除く。)、第3の1又は第4の1(注2及び注3を除く。9により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に、第1の1(注2及び注3に限る。)、2、3及び4、第2の1(注2に限る。)、2、3及び4、第3の2及び3又は第4の1(注2及び注3に限る。)、2、3及び4により算定する額を加えた額とする。ただし、月の途中で入所又は退所した入所者に係る当該月の分の指定施設支援に要する費用の額は、次の算式により算定するものとする。 算式 (第1の1(注2及び注3を除く。)、第2の1(注2を除く。)、第3の1又は第4の1(注2及び注3を除く。)により算定する額×別に厚生労働大臣が定める割合+第1の1(注2及び注3に限る。)、第2の1(注2に限る。)又は第4の1(注2及び注3に限る。)により算定する額)×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数)+第1の2、3及び4、第2の2、3及び4、第3の2及び3又は第4の2、3及び4により算定する額 2 前項の規定により指定施設支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算するものとする。 第1 知的障害者更生施設支援 1 知的障害者更生施設支援費(1月につき) ア 指定知的障害者入所更生施設の場合 (1) 入所による指定施設支援を行う場合 (一) 入所定員(通所による入所者の定員を除く。以下同じ。)が10人の場合 a 当該施設に併設する施設が主たる施設であるとき (i) 区分A 224,100円 (ii) 区分B 208,100円 (iii) 区分C 192,100円 b 当該施設が本体施設であるとき (i) 区分A 459,900円 (ii) 区分B 443,900円 (iii) 区分C 427,900円 (二) 入所定員が11人以上20人以下の場合 a 当該施設に併設する施設が主たる施設であるとき (i) 区分A 215,900円 (ii) 区分B 207,900円 (iii) 区分C 199,900円 b 当該施設が本体施設であるとき (i) 区分 333,100円 (ii) 区分B 325,100円 (iii) 区分C 317,100円 (三) 入所定員が30人以上40人以下の場合 a 区分A 317,900円 b 区分B 290,800円 c 区分C 252,100円 (四) 入所定員が41人以上60人以下の場合 a 区分A 309,500円 b 区分B 283,200円 c 区分C 233,700円 (五) 入所定員が61人以上90人以下の場合 a 区分A 286,000円 b 区分B 260,100円 c 区分C 224,500円 (六) 入所定員が91人以上の場合 a 区分A 263,000円 b 区分B 234,800円 c 区分C 204,900円 (2) 通所による指定施設支援を行う場合 (一) 区分A 135,800円 (二) 区分B 127,800円 (三) 区分C 119,800円 イ 指定知的障害者通所更生施設の場合 (1) (2)以外の場合 (一) 通所による入所者の定員(分場に係る入所者の入所定員を除く。以下同じ。)が20人の場合 a 区分A 210,600円 b 区分B 195,200円 c 区分C 171,900円 (二) 通所による入所者の定員が21人以上40人以下の場合 a 区分A 167,700円 b 区分B 157,500円 c 区分C 136,600円 (三) 通所による入所者の定員が41人以上60人以下の場合 a 区分A 149,700円 b 区分B 143,600円 c 区分C 131,100円 (四) 通所による入所者の定員が61人以上の場合 a 区分A 128,700円 b 区分B 124,400円 c 区分C 115,400円 (2) 分場において行う場合 (一) 区分A 135,800円 (二) 区分B 127,800円 (三) 区分C 119,800円 注 1 指定知的障害者入所更生施設(指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(以下「指定施設支援基準」という。)第2条第1号イに規定する指定知的障害者入所更生施設をいう。以下同じ。)又は指定知的障害者通所更生施設(指定施設支援基準第2条第1号ロに規定する指定知的障害者通所更生施設をいう。)(それぞれ指定施設支援基準第6条第1項に規定する分場を設置する施設にあっては、当該分場を含む。以下「指定知的障害者更生施設」という。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の知的障害程度区分(法第15条の11第3項に規定する知的障害程度区分をいう。以下同じ。)に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定知的障害者更生施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。 2 区分Aに該当する者であって、視覚障害、聴覚若しくは平衡機能の障害、音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能の障害、肢体不自由、内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸若しくは小腸の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害をいう。)又は精神障害(知的障害を除く。)のうち2以上の障害を有する者(以下「重複障害者」という。)である入所者に対して、重度重複障害者加算として、指定知的障害者入所更生施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき31,100円を、同施設において通所による指定施設支援を行った場合又は指定知的障害者通所更生施設において、指定施設支援を行った場合は、1月につき10,300円を所定額に加算する。 3 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する強度の行動障害を有する者に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては、市長。以下同じ。)に届け出た指定知的障害者入所更生施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、強度行動障害者特別支援加算として、当該入所者の知的障害程度区分に応じ、1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。 ア 区分A 147,200円 イ 区分B 173,500円 ウ 区分C 223,000円 4 入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。)に対して外泊を認めた場合は、当該期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。 2 入所時特別支援加算 注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。 3 退所時特別支援加算 21,800円 注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第2章第2節の規定により当該指定知的障害者更生施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の知的障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。 4 自活訓練加算(1月につき) ア 自活訓練加算(Ⅰ) 115,200円 イ 自活訓練加算(Ⅱ) 145,500円 注 1 指定知的障害者入所更生施設の管理者の意見に基づき、6月間の個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能である市町村が認めた入所者に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定知的障害者入所更生施設において、 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する自活に必要な訓練(注2及び注3において「自活訓練」という。)を行った場合に、当該入所者1人につき6月間を限度として所定額を加算する。 2 アについては、イ以外の場合に、イについては、自活訓練を行うための居室を、それ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって、当該建物に隣接した借家等において自活訓練を行ったときに、それぞれ所定額を加算する。 3 同一の入所者について、同一の施設支給決定期間(法第15条の12第3項第1号に規定する期間をいう。以下同じ。)中1回(更に継続して自活訓練を行う必要があると認められる入所者にあっては、2回)を限度として加算する。 第2 知的障害者授産施設支援 1 知的障害者授産施設支援費(1月につき) ア 指定特定知的障害者入所授産施設の場合 (1) 入所による指定施設支援を行う場合 (一) 入所定員が40人以下の場合 a 区分A 312,400円 b 区分B 295,200円 c 区分C 268,300円 (二) 入所定員が41人以上60人以下の場合 a 区分A 286,100円 b 区分B 272,900円 c 区分C 246,500円 (三) 入所定員が61人以上90人以下の場合 a 区分A 254,900円 b 区分B 247,700円 c 区分C 228,700円 (四) 入所定員が91人以上の場合 a 区分A 234,300円 b 区分B 222,800円 c 区分C 204,500円 (2) 通所による指定施設支援を行う場合 (一) 区分A 135,800円 (二) 区分B 127,800円 (三) 区分C 119,700円 イ 通所による指定施設支援を行う場合 (1) (2)以外の場合 (一) 通所による入所者の定員が20人の場合 a 区分A 219,300円 b 区分B 203,400円 c 区分C 187,400円 (二) 通所による入所者の定員が21人以上40人以下の場合 a 区分A 173,600円 b 区分B 163,000円 c 区分C 152,300円 (三) 通所による入所者の定員が41人以上60人以下の場合 a 区分A 153,000円 b 区分B 146,600円 c 区分C 140,300円 (四) 通所による入所者の定員が61人以上の場合 a 区分A 131,200円 b 区分B 126,600円 c 区分C 122,000円 (2) 分場において行う場合 (一) 区分A 135,800円 (二) 区分B 127,800円 (三) 区分C 119,700円 注 1 指定特定知的障害者入所授産施設(指定施設支援基準第2条第2号イに規定する指定特定知的障害者入所授産施設をいう。)又は指定特定知的障害者通所授産施設(指定施設支援基準第2条第2号ロに規定する指定特定知的障害者通所授産施設をいう。)(それぞれ指定施設支援基準第47条第1項に規定する分場を含む。以下「指定特定知的障害者授産施設」という。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の知的障害程度区分に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定特定知的障害者授産施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。 2 区分Aに該当する者であって、重複障害者である入所者に対して、重度重複障害者加算として、指定特定知的障害者入所授産施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき31,100円を、同施設において、通所による指定施設支援を行った場合又は指定特定知的障害者通所授産施設において、指定施設支援を行った場合は、1月につき10,300円を所定額に加算する。 3 入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。)に対して外泊を認めた場合は、当該期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。 2 入所時特別支援加算 22,300円 注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。 3 退所時特別支援加算 21,800円 注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第3章第2節の規定により当該指定特定知的障害者授産施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の知的障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。 4 自活訓練加算(1月につき) ア 自活訓練加算(Ⅰ) 115,200円 イ 自活訓練加算(Ⅱ) 145,500円 注 1 指定知的障害者入所更生施設の管理者の意見に基づき、6月間の個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると市町村が認めた入所者に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定知的障害者入所授産施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する自活に必要な訓練(注2及び注3において「自活訓練」という。)を行った場合に、当該入所者1人につき6月間を限度として所定額を加算する。 2 アについては、イ以外の場合に、イについては、自活訓練を行うための居室を、それ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって、当該建物に隣接した借家等において自活訓練を行ったときに、それぞれ所定額を加算する。 3 同一の入所者について、同一の施設支給決定期間中1回(さらに継続して自活訓練を行う必要があると認められる入所者にあっては、2回)を限度として加算する。 第3 知的障害者通勤寮支援 1 知的障害者通勤寮支援費(1月につき) ア 区分A 106,600円 イ 区分B 99,400円 ウ 区分C 92,300円 注 1 指定知的障害者通勤寮(指定施設支援基準第2条第3号に規定する指定知的障害者通勤寮をいう。以下同じ。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の知的障害程度区分に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定知的障害者通勤寮の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。 2 入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者に対して外泊を認めた場合は、当該期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。 2 入所時特別支援加算 22,300円 注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。 3 退所時特別支援加算 21,800円 注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第4章第2節の規定により当該指定知的障害者通勤寮に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の知的障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。 第4 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設における指定施設支援 1 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園施設支援費(1月につき) ア 入所による指定施設支援を行う場合 (1) 区分A 253,800円 (2) 区分B 226,600円 (3) 区分C 197,700円 イ 通所による指定施設支援を行う場合 (1) 区分A 131,000円 (2) 区分B 123,300円 (3) 区分C 115,600円 注 1 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園が設置する施設」という。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の知的障害程度区分に応じて、それぞれ所定額を算定する。 2 区分Aに該当する者であって、重複障害者である入所者に対して、重度重複障害者加算として、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき31,100円を、通所による指定施設支援を行った場合は、1月につき10,300円を所定額に加算する。 3 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する強度の行動障害を有する者に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出て、指定施設支援を行った場合は、強度行動障害者特別支援加算として、当該入所者の知的障害程度区分に応じ、1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。 ア 区分A 147,200円 イ 区分B 173,500円 ウ 区分C 223,000円 4 入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。)に対して外泊を認めた場合は、当該期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。 2 入所時特別支援加算 22,300円 注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。 3 退所時特別支援加算 21,800円 注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、のぞみの園が設置する施設の従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の知的障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。 4 自活訓練加算(1月につき) ア 自活訓練加算(Ⅰ) 116,200円 イ 自活訓練加算(Ⅱ) 146,700円 注 1 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の理事長の意見に基づき、6月間の個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると市町村が認めた入所者に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出て、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する自活に必要な訓練(注2及び注3において「自活訓練」という。)を行った場合に、当該入所者1人につき6月間を限度として所定額を加算する。 2 アについては、イ以外の場合に、イについては、自活訓練を行うための居室を、それ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって、当該建物に隣接した借家等において自活訓練を行ったときに、それぞれ所定額を加算する。 3 同一の入所者について、同一の施設支給決定期間中1回(さらに継続して自活訓練を行う必要があると認められる入所者にあっては、2回)を限度として加算する。 |

別表第2(第13条関係)

(平28規則30・一部改正)

通則 1 指定施設支援(法第15条の11第1項に規定する指定施設支援をいう。以下同じ。)を利用した際に知的障害者が負担すべき額は、下表により算定した額とする。ただし、知的障害者が病院若しくは診療所へ入院した場合又は知的障害者(入所による指定施設支援を受けている者に限る。)が外泊を認められた場合においては、入院期間中は算定しないものとし、知的障害者が月の途中で入所し、又は退所した場合においては、当該月については、次の算式により算定した額とする。 算式 下表により算定した額×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数) 2 前項の規定により指定施設支援を利用した際に知的障害者が負担すべき額を算定した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 | |||||||||||

対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||||||||||

入所 | 通所 | ||||||||||

|

| 円 | 円 | ||||||||

1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 0 | 0 | ||||||||

| 1階層に該当する者以外の者 | 前年分の対象収入額の年額区分 |

|

| |||||||

2 | 0円~270,000円 | 0 | 0 | ||||||||

3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 | ||||||||

4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 | ||||||||

5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 | ||||||||

6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 | ||||||||

7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 | ||||||||

8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 | ||||||||

9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 | ||||||||

10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 | ||||||||

11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 | ||||||||

12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 | ||||||||

13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 | ||||||||

14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 | ||||||||

15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 | ||||||||

16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 | ||||||||

17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 | ||||||||

18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 | ||||||||

19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 | ||||||||

20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 | ||||||||

21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 | ||||||||

22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 | ||||||||

23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 | ||||||||

24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 | ||||||||

25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 | ||||||||

26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 | ||||||||

27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 | ||||||||

28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 | ||||||||

29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 | ||||||||

30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 | ||||||||

31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 | ||||||||

32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 | ||||||||

33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 | ||||||||

34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 | ||||||||

35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 | ||||||||

36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 | ||||||||

37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 | ||||||||

38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 | ||||||||

39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 | ||||||||

40 | 1,500,001円以上 | 注2に規定する額 | 注2に規定する額 | ||||||||

(注) 1 知的障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする)。 2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする)。ただし、支援費基準額(知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第30号)により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。 | |||||||||||

|

|

| |||||||||

| 入所 | 81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12 |

| ||||||||

通所 | 40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2 | ||||||||||

3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。 | |||||||||||

|

|

| |||||||||

| 施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |

| |||||||

入所 | 通所 | 入所 | 通所 | ||||||||

知的障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||||

知的障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||||

知的障害者通勤寮 | 16,000円 | 26,500円 | |||||||||

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||||

4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。 | |||||||||||

別表第3(第13条関係)

(平28規則30・一部改正)

通則 1 指定施設支援(法第15条の11第1項に規定する指定施設支援をいう。以下同じ。)を利用した際に知的障害者の扶養義務者が負担すべき額は、下表により算定した額とする。ただし、知的障害者が病院若しくは診療所へ入院した場合又は知的障害者(入所による指定施設支援を受けている者に限る。)が外泊を認められた場合においては、入院期間中は算定しないものとし、知的障害者が月の途中で入所し又は退所した場合(病院又は診療所へ入院した場合を含む。)においては、当該月については、次の算式により算定した額とする。 算式 下表により算定した額×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数) 2 前項の規定により指定施設支援を利用した際に知的障害者の扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 | ||||||||

税額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||||||

入所 | 通所 | |||||||

|

| 円 | 円 | |||||

A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 | 0 | 0 | |||||

B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | |||||

C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 2,200 | 1,100 | ||||

C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 3,300 | 1,600 | |||||

|

| 前年分の所得税額の年額区分 |

|

| ||||

D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~30,000円 | 4,500 | 2,200 | ||||

D2 | 30,001~80,000 | 6,700 | 3,300 | |||||

D3 | 80,001~140,000 | 9,300 | 4,600 | |||||

D4 | 140,001~280,000 | 14,500 | 7,200 | |||||

D5 | 280,001~500,000 | 20,600 | 10,300 | |||||

D6 | 500,001~800,000 | 27,100 | 13,500 | |||||

D7 | 800,001~1,160,000 | 34,300 | 17,100 | |||||

D8 | 1,160,001~1,650,000 | 42,500 | 21,200 | |||||

D9 | 1,650,001~2,260,000 | 51,400 | 25,700 | |||||

D10 | 2,260,001~3,000,000 | 61,200 | 30,600 | |||||

D11 | 3,000,001~3,960,000 | 71,900 | 35,900 | |||||

D12 | 3,960,001~5,030,000 | 83,300 | 41,600 | |||||

D13 | 5,030,001~6,270,000 | 95,600 | 47,800 | |||||

D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |||||

(注) 1 知的障害者の扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする)。 2 注1の規定にかかわらず、知的障害者の扶養義務者が負担すべき額が、支援費基準額から知的障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。 3 注1及び注2の規定にかかわらず、入所後3年未満の者の扶養義務者については、当分の間、次の表に掲げる額から知的障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。 | ||||||||

|

|

| ||||||

| 施設区分 | 入所 | 通所 |

| ||||

知的障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | ||||||

知的障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | ||||||

知的障害者通勤寮 | 16,000円 | |||||||

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設 | 32,000円 | 16,000円 | ||||||

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 | ||||||||

別表第4(第34条関係)

世帯の階層区分 | 基準徴収月額 | 加算標準額 | ||

|

| 円 | 円 | |

A | 生活保護法による被保護世帯(単級世帯を含む。) | 0 | 0 | |

B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 0 | 110 | |

C1 | A階層及びD階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税の均等割のみ課税世帯 | 2,250 | 230 |

C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 2,900 | 290 | |

D1 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 前年分の所得税額の年額区分 4,800円以下 | 3,450 | 350 |

D2 | 4,801円~9,600円 | 3,800 | 380 | |

D3 | 9,601円~16,800円 | 4,250 | 430 | |

D4 | 16,801円~24,000円 | 4,700 | 470 | |

D5 | 24,001円~32,400円 | 5,500 | 550 | |

D6 | 32,401円~42,000円 | 6,250 | 630 | |

D7 | 42,001円~92,400円 | 8,100 | 810 | |

D8 | 92,401円~120,000円 | 9,350 | 940 | |

D9 | 120,001円~156,000円 | 11,550 | 1,160 | |

D10 | 156,001円~198,000円 | 13,750 | 1,380 | |

D11 | 198,001円~287,500円 | 17,850 | 1,790 | |

D12 | 287,501円~397,000円 | 22,000 | 2,200 | |

D13 | 397,001円~929,400円 | 26,150 | 2,620 | |

D14 | 929,401円~1,500,000円 | 40,350 | 4,040 | |

D15 | 1,500,000円~1,650,000円 | 42,500 | 4,250 | |

D16 | 1,650,001円~2,260,000円 | 51,450 | 5,150 | |

D17 | 2,260,001円~3,000,000円 | 61,250 | 6,130 | |

D18 | 3,000,001円~3,960,000円 | 71,900 | 7,190 | |

D19 | 3,960,001円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,580円に満たない場合は8,580円 | |

注 1 日常生活用具の給付を受けた知的障害者又はその扶養義務者(以下「知的障害者等」という。)に負担させるべき費用の額は、当該知的障害者等の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとし、その額は「徴収基準月額」の欄に定める額とする。 2 同一月内に同一世帯の2人以上の知的障害者につき日常生活用具の給付を行う場合には、当該各知的障害者につき、自己負担額を算出するものとし、その額は、最初の者については注1により算出した額とし、2人目以降の者については、いずれも「加算基準額」の欄に定める額とする。 3 注1及び注2により算出した額が、日常生活用具の給付に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって自己負担額とする。 4 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。ただし、前項の場合は、この限りでない。 5 この表のB階層における「市町村民税非課税世帯」とは、所得税非課税世帯で、かつ、市町村民税も非課税の世帯をいう。 6 毎年度のこの表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 | ||||

(平28規則30・一部改正)

(平21規則39・平28規則30・一部改正)

(平21規則39・平28規則30・一部改正)

(平21規則39・平28規則30・一部改正)

(平21規則39・平28規則30・一部改正)

(平21規則39・平28規則30・一部改正)