○日光市電線共同溝管理規程

平成19年8月1日

告示第66号

(目的)

第1条 この規程は、市長が管理する電線共同溝に関し、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第18条の規定に基づき、電線共同溝の構造の保全に関する事項、敷設する電線の管理に関する事項、管理負担金に関する事項その他電線共同溝の管理について必要な事項を定め、もって電線共同溝の安全かつ円滑な管理運営を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の意義は、次に掲げるところによる。

(1) 「電線共同溝」とは、電線の設置及び管理を行う2以上の電線を収容するため、市長が設ける施設をいう。

(2) 「道路設備」とは、市長が道路の施設として電線共同溝に敷設する電線、通信線、特殊部に設ける取付け金具等をいう。

(3) 「附帯設備」とは、電線共同溝の管路部及び特殊部に附帯して設置する施設をいう。

(4) 「管路部」とは、電線を管路材に収容する部分をいう。

(5) 「特殊部」とは、分岐部、接続部及び地上機器部を総称していう。

(6) 「占用物件」とは、市長の占用許可を受け、電線共同溝に敷設した電線、通信線及び地上機器等をいう。

(7) 「占用者」とは、前号の占用物件を設置及び管理している者をいう。

(8) 「占用工事」とは、市長の承認を得て、占用者が行う占用物件の改築、修繕、災害復旧及びその他の管理に関する工事をいう。

(9) 「収容物件」とは、道路設備及び占用物件をいう。

(管理区分)

第3条 電線共同溝及び道路設備は市長が、占用物件は占用者が、それぞれ管理する。

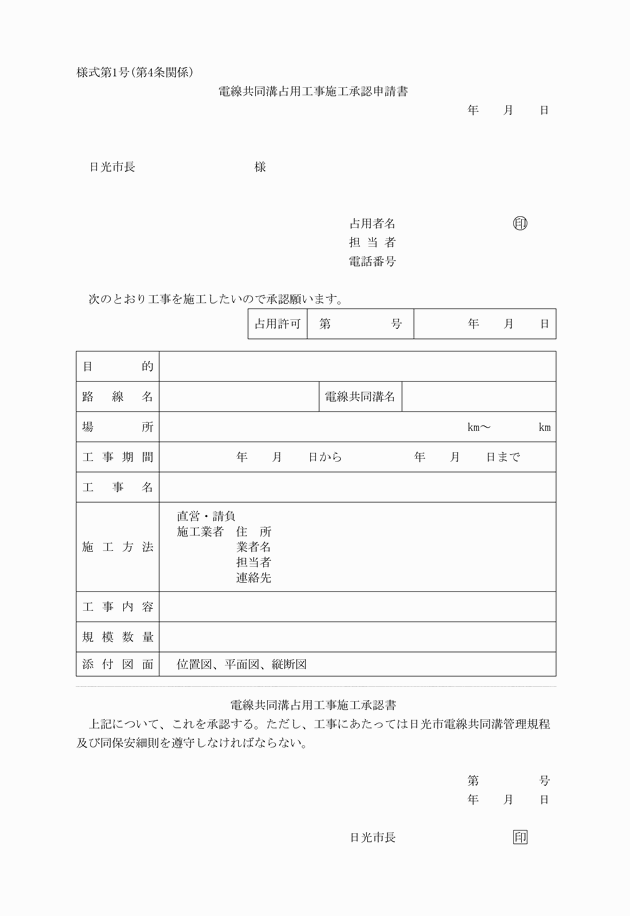

(工事の承認)

第4条 占用者は、占用工事を施工しようとするときは、電線共同溝占用工事施工承認申請書(様式第1号)に施工計画書を添付のうえ市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微なものについては、施工計画書の一部を省略することができる。

(工事の施工)

第5条 占用者は、占用工事の際に電線共同溝の構造及び当該占用者に係る占用物件以外の収容物件(以下「他の収容物件」という。)に支障を生じないように必要な措置を講じなければならない。

2 占用者は占用工事により電線共同溝の構造及び他の収容物件に支障を及ぼすおそれがあるときは、市長及び当該占用者以外の占用者(以下「他の占用者」という。)の意見を聴取し、その立会いを求めなければならない。この場合において、市長は、特に立会いが必要であると認めたときは、他の占用者に立会いを指示することができる。

3 市長が電線共同溝に関わる工事の施工により占用物件に影響を及ぼすおそれがあるときは、あらかじめ関係する占用者と打合せを行わなければならない。

4 占用工事に伴い、附帯設備の設置及び変更等が必要となった場合は、市長と協議するものとする。

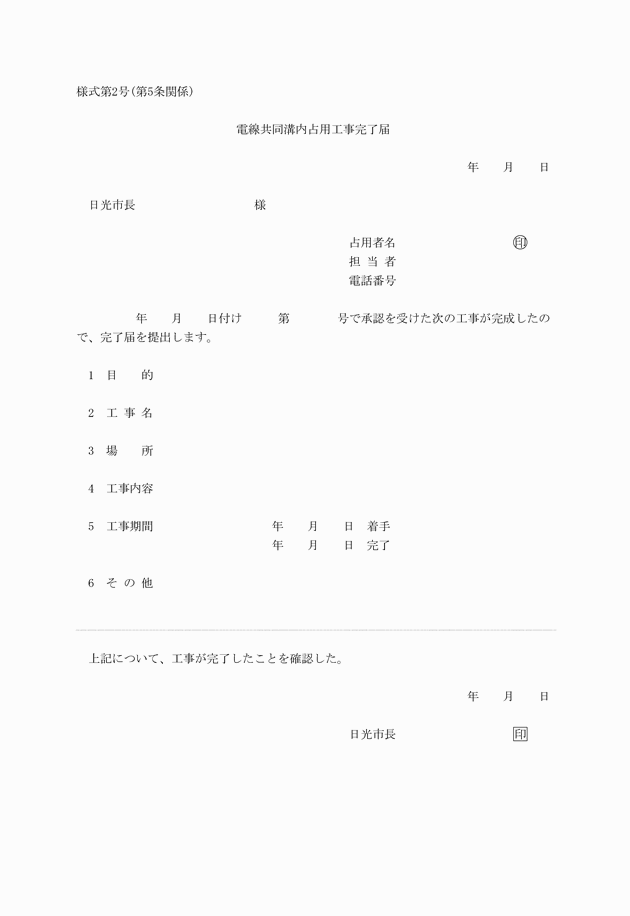

5 占用者は、占用工事が完了したときは、市長に電線共同溝内占用工事完了届(様式第2号)を提出し、市長の確認を受けなければならない。

6 占用者以外の者が工事を施工する場合は、前各項に準じなければならない。

(収容物件の明示)

第6条 市長及び占用者は、収容物件に管理者名、敷設年、電圧(電気事業法(昭和39年法律第170号)の規定に基づいて設ける電線に限る。)を明示する。

(収容物件に変更がある場合の措置)

第7条 市長は、電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧等のための工事を施工しようとするとき及び新たに占用者が加入する等収容物件に変更が生じるときは、あらかじめ許可を受けている占用者に通知するものとする。

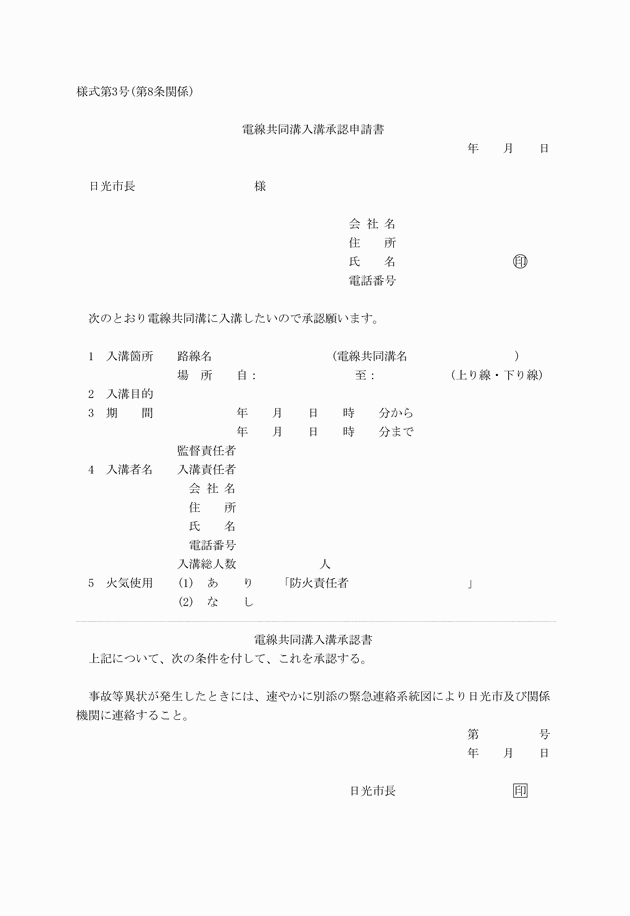

(工事目的以外の入溝)

第8条 占用者は、工事目的以外で電線共同溝に入溝しようとするときは、市長に電線共同溝入溝承認申請書(様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。

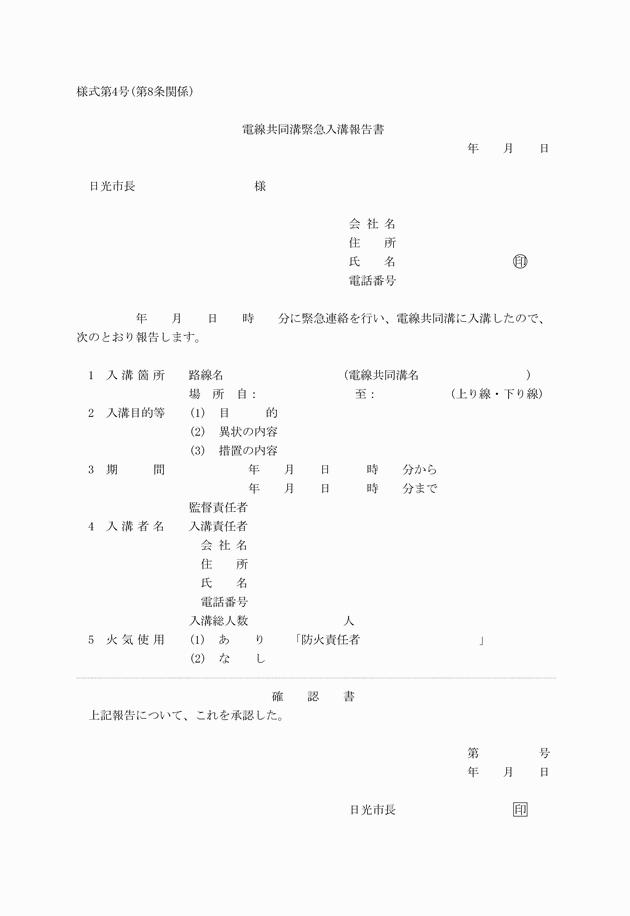

2 占用者は、事故その他やむを得ない事由により、緊急に入溝しようとするときは、市長に連絡のうえ、その指示に従って入溝できるものとし、事後速やかに電線共同溝緊急入溝報告書(様式第4号)を提出し、作業内容等の確認を受けなければならない。

3 占用者以外の者が入溝しようとするときは、前2項の規定を準用する。

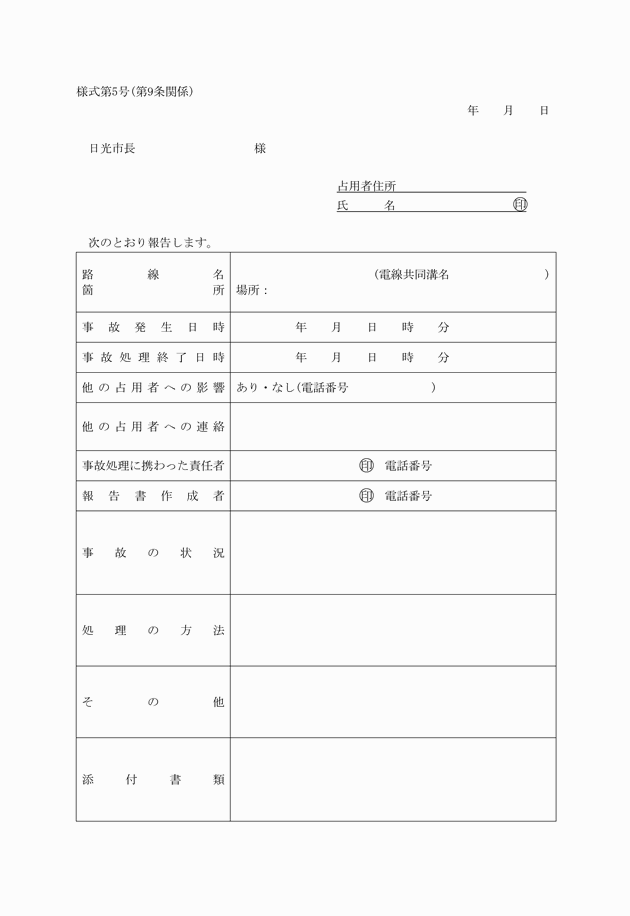

(点検及び通報の義務)

第9条 市長及び占用者は、第2条に規定する管理区分に従い、電線共同溝若しくは収容物件を定期的又は必要に応じ巡視若しくは点検を行い、自己の管理する施設を常時良好な状態に保持するよう努めなければならない。

2 市長及び占用者は、巡視又は点検の際、電線共同溝や、収容物件に異常を発見したときは、直ちに関係者に通報するとともに、応急的な措置を講じなければならない。

(費用の負担)

第10条 電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する費用(以下「管理費」という。)は、当該工事等に直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、船舶及び機械器具費、営繕費及び宿舎費並びに事務費の合計額に当該電線共同溝の建設に要した額の負担割合を乗じて得た額を市長及び占用者がそれぞれ負担する。ただし、市長は、この規程によることができない場合又は著しく公平を欠くと認める場合には、占用者の意見を聴取し、別に負担金の額を定めることができる。

2 前項の占用者の負担額に円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 電線共同溝、収容物件の設置又は管理のかしにより、電線共同溝又は収容物件に損害を与えた場合の復旧費は、第1項の規定にかかわらず、その原因者の負担とする。

4 電線共同溝の改築が特定の占用者のみの利用のためのものである場合又は特定の占用者の原因に基づき必要となった場合には、その電線共同溝の改築に要する費用は、その占用者の負担とする。

5 管理費のうち、船舶及び機械器具費、営繕費及び宿舎費並びに事務費の算出は、次に定めるところによる。

(1) 船舶及び機械器具費は、本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費等の合計額を基準として、次の表に掲げる基準ごとに区分し、それぞれに率を乗じて算出した額とする。ただし、基準額が500万円未満の場合には、適用を除外する。

基準額 | 船舶及び機械器具費の率 |

2,000万円以下の金額 | 0.8% |

2,000万円を超え5,000万円以下の金額 | 0.6% |

5,000万円を超え8,000万円以下の金額 | 0.4% |

8,000万円を超える金額 | 0.2% |

(2) 営繕費及び宿舎費は、本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、船舶及び機械器具費等の合計額として次の表に掲げる基準ごとに区分し、それぞれに率を乗じて算出した額とする。ただし、基準額が500万円未満の場合には、適用を除外する。

基準額 | 営繕費及び宿舎費の率 |

2,000万円以下の金額 | 1.0% |

2,000万円を超え5,000万円以下の金額 | 0.8% |

5,000万円を超え8,000万円以下の金額 | 0.6% |

8,000万円を超える金額 | 0.4% |

(3) 事務費は、本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、船舶及び機械器具費、営繕費及び宿舎費等の合計額として次の表に掲げる基準ごとに区分し、それぞれに率を乗じて算出した額とする。

基準額 | 事務費の率 |

2,000万円以下の金額 | 10% |

2,000万円を超え5,000万円以下の金額 | 8% |

5,000万円を超え8,000万円以下の金額 | 6% |

8,000万円を超える金額 | 4% |

2 前項ただし書の場合において、当該費用に不足が生じたときは、市長が占用者から徴収するものとする。

(負担金の精算)

第12条 前条の規定により道路管理者が徴収した負担金は、毎会計年度末に精算するものとする。ただし、改築、維持、修繕、災害、復旧その他の工事で完了の都度精算できるものについては、その都度精算することができるものとする。

(損害又は紛争の処理)

第13条 電線共同溝及び収容物件の設置若しくは管理のかし又は工事等に起因して第3者(市長及び他の占用者を含む。)に損害を与え、又は第3者と紛争が生じた場合においては、当該原因者の責任において解決しなければならない。

(関係法令の遵守)

第14条 市長及び占用者は、電線共同溝における作業等を実施しようとするときは、この規程によるほか、関係法令を遵守しなければならない。

(保安細則)

第15条 市長は、保安及び防災上特に必要な事項について、占用者の意見を聴取し、別に電線共同溝及び収容物件に関する保安細則を定めることができる。

(規程に関する疑義等)

第16条 この規程に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、市長と占用者がその都度協議するものとする。

附則

この規程は、平成19年8月1日から施行する。