○日光市子ども手当事務処理の基準を定める要綱

平成22年4月1日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関し、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号。以下「政令」という。)、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号。以下「省令」という。)及び日光市子ども手当事務処理規則(平成22年日光市規則第25号。以下「規則」という。)で定める市が処理すべき事務の取扱いの基準を定めるものとする。

(平23告示66・一部改正)

(関係部門間の連携)

第2条 子ども手当に関する事務の取扱いに当たっては、法、政令、省令及び規則(以下「法令等」という。)の規定により子ども手当に関する各種の請求をする者(以下「請求者」という。)、子ども手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)又はその他の子ども手当の受給に関係する者(以下「請求者等」という。)の利便の向上等を図る観点から、住民基本台帳担当部門、税務担当部門、母子保健担当部門、児童扶養手当担当部門その他の関係部門との連携に努めるものとする。

(文書の取扱い)

第3条 請求者等に対する通知、照会等の文書を作成するときは、記載内容が容易に理解できるよう、なるべく平易な文体を用いる等の方法を講じるものとする。

2 請求者等から提出される法令等の規定による請求書、届書等(以下「請求書等」という。)は、請求者本人が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず市町村の担当職員が請求者に代わって記入する場合には、請求者等に記入事項を十分に確認し、かつ、その旨を請求書等に付記するものとする。

3 請求者等から提出された請求書等の記載事項に明白な誤りがある場合においても、これが軽微なものであって容易に補正できるものであるときは、請求者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。

4 請求書等の提出を受けたときは、その請求書等に必ず受付確認年月日を記入するものとする。

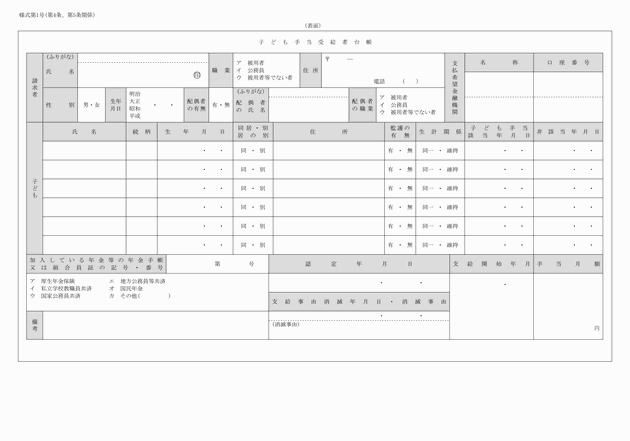

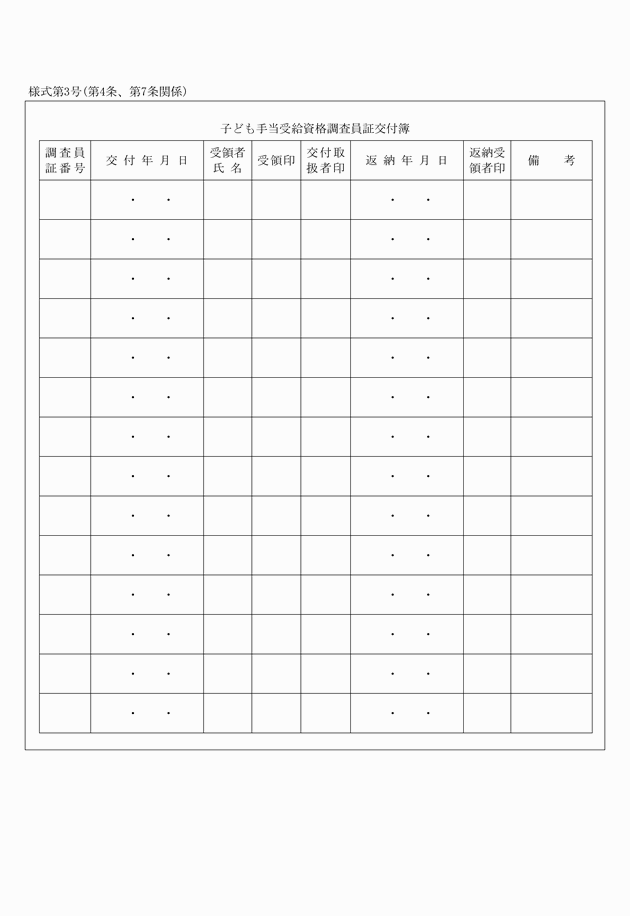

(備え付けるべき帳簿等)

第4条 市において備える帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 受給者台帳(様式第1号)

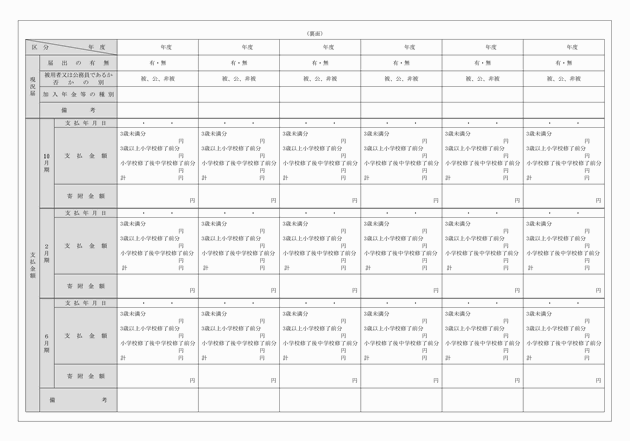

(2) 関係書類返戻・保留カード(様式第2号)

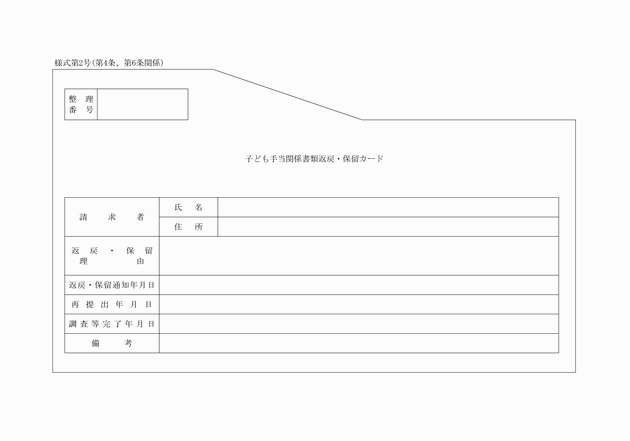

(3) 受給資格調査員証交付簿(様式第3号)

(受給者台帳)

第5条 前条第1号の受給者台帳(以下「受給者台帳」という。)は、使用に便宜な方法により整理するものとする。ただし、受給者台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、これによることができる。

2 受給者が外国人であるときは、外国人登録原票の記載事項を適切に確認した上、受給者台帳の余白に外国人である旨や通称名を記載するなど、適正に整理するものとする。

(返戻・保留カード)

第6条 第4条第2号の関係書類返戻・保留カード(以下「返戻・保留カード」という。)は、使用に便宜な方法により整理するものとする。ただし、返戻・保留カードに記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、これによることができる。

(調査員証交付簿)

第7条 第4条第3号の受給資格調査員証交付簿(以下「調査員証交付簿」という。)は、省令第15条による身分を示す証票の交付を行ったとき及び返納を受けたときに記入するものとする。ただし、調査員証交付簿に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、これによることができる。

(認定請求書の処理)

第8条 省令第1条第1項の規定で定める請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、その認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。

(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、次によること。

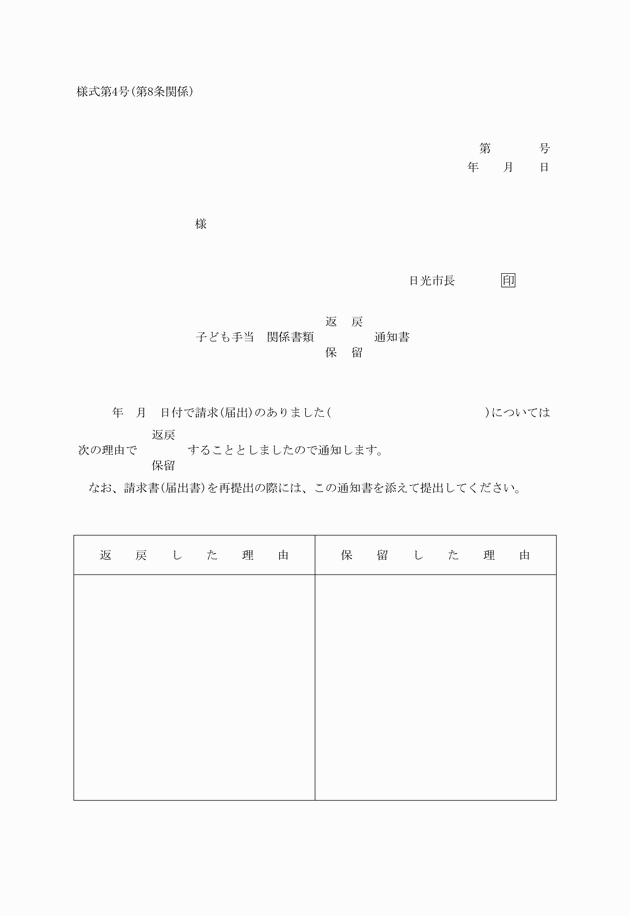

ア 認定請求書を返戻する場合は、子ども手当関係書類返戻・保留通知書(様式第4号。以下「返戻等通知書」という。)により通知書を作成し、その認定請求書に添えて返戻すること。

イ 認定請求書を保留する場合は、返戻等通知書により通知書を作成し、請求者に送付すること。

(3) 前号の規定によって返戻したものが補正されて再提出されたとき又は保留の事由がなくなったときは、返戻・保留カードに再提出年月日を記入すること。

2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項を公簿等及び添付書類により確認すること。

(2) 前号によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。

3 前項の規定によって調査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に所要の事項を記入すること。

(2) 規則様式第1号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 認定請求書に認定年月日を記入すること。

(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月日を記載すること。

4 第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入すること。

(2) 規則様式第1号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

(額改定認定請求書の処理)

第9条 省令第2条の規定で定める請求書(以下「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。

2 額改定認定請求書の記載内容については、第8条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定によって審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に新たに支給対象となった子どもの氏名及び改定後の支給額を記入すること。

(2) 規則様式第2号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記入すること。

4 第2項の規定によって審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。

(2) 規則様式第2号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記入すること。

2 前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の子ども欄から改定の原因となる子どもを消除するとともに、改定後の支給額を記入すること。

(2) 規則様式第2号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定届に改定年月日を記入すること。

3 第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者台帳の備考欄に額改定届を返付した旨を記入し、受給者に返付するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第11条 額改定届の提出がない場合においても、公簿等によって支給額を減額すべきものと確認したときは、職権により支給額を改定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の子ども欄から改定の原因となる子どもを消除するとともに、改定後の支給額を記入すること。

(2) 規則様式第2号による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳の備考欄にその送付年月日を記入すること。

(現況届の処理)

第12条 省令第4条の規定で定める届書(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 現況届の記載事項について、受給者台帳と照合し、省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、現況届の備考欄にその省略させた添付書類の名称及びその理由を記入すること。

3 前項の規定によって審査した結果、引き続いて子ども手当を支給すべきものと認めたときは、受給者台帳の現況届欄に所要の事項を記入すること。

4 第2項の規定によって審査した結果、子ども手当の支給事由が全て消滅したものと確認したときは、次によること。

(1) 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、その台帳を除いて別に保管すること。

(2) 規則様式第3号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月日を記入すること。

5 6月30日までに現況届が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めるものとする。

(氏名変更届の処理)

第13条 省令第5条の規定で定める氏名変更の届書の提出を受けたときは、受給者台帳の氏名欄を改めるものとする。

(住所変更届の処理)

第14条 省令第6条の規定で定める住所変更の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者又は子どもの氏名及び住所等を公簿等及び添付書類により確認すること。

(2) 受給者台帳に変更後の住所及び変更年月日を記入すること。

(受給事由消滅届の処理)

第15条 省令第7条の規定で定める届書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、その台帳を除いて別に保管すること。

(2) 規則様式第3号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること。

(職権に基づく支給事由消滅の処理)

第16条 受給事由消滅届の提出がない場合においても、公簿等によって子ども手当の支給事由が全て消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条の規定の例により処理するものとする。

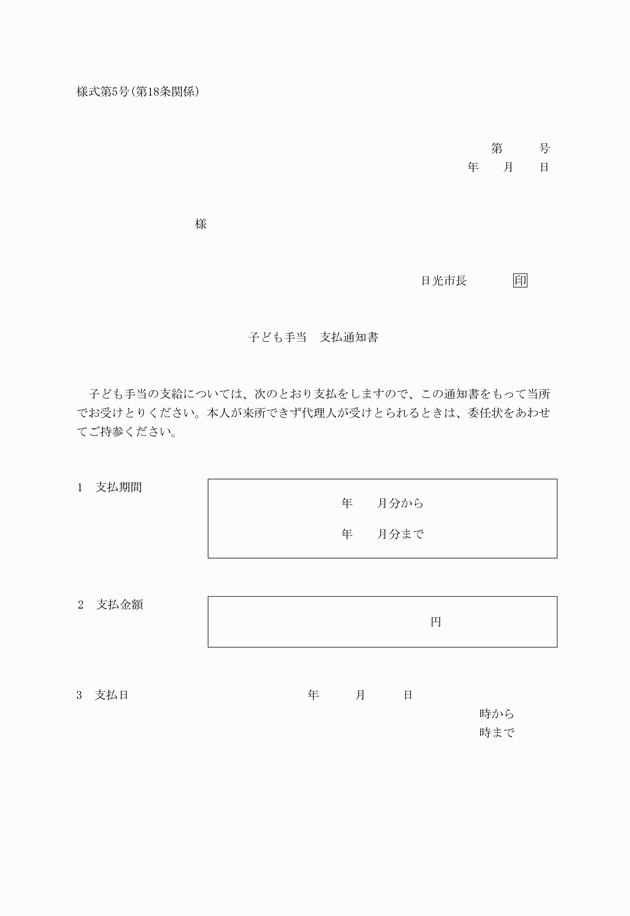

2 規則第7条第2項ただし書の規定により口座振替以外の方法により子ども手当を支給する場合については、前項の規定にかかわらず、子ども手当支払通知書(様式第5号)により通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳に支払金額及び支払年月日を記入するものとする。

3 前2項の規定により通知した場合において、支払の内容等通知内容に変更を生じたときは、変更内容を記載し、受給者に改めて通知するものとする。

(未支払請求書の処理)

第19条 省令第9条の規定による請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 未支払請求書の記載事項について、受給者台帳と照合すること。

(2) 未支払の子ども手当を支給するものと決定したときは、次によること。

ア 規則様式第5号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

イ 受給者台帳の支払記録欄に支払金額及び支払年月日を、備考欄に請求者の氏名及び住所を記入すること。

(3) 請求を却下するものと決定したときは、次によること。

ア 規則様式第5号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

イ 受給者台帳の備考欄に請求を却下した旨を記入すること。

(支払の一時差止めの処理)

第20条 法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、規則様式第6号による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳の備考欄にその旨を記入するものとする。

(処分の取消し)

第21条 子ども手当の支給についての認定、子ども手当の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとする。

2 前項の取消しは、文書をもって請求者等に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第22条 法第23条の規定による寄附の申出については、申出の期限を定め、請求者等に周知しなければならない。

2 省令第14条の申出書(以下「申出書」という。)の提出を受けたときは、次のとおり処理するものとする。

(1) 支払期月毎に申出書に記載された寄附金額を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支払うべき子ども手当の額から寄附金額を控除した額を支払うものとする。この場合において、当該支払期月に支払うべき子ども手当の額が寄附金額に満たない場合は、寄附は行われないものとし、寄附金額を控除せずに支払うものとする。

(2) 支払期月毎に支払うべき子ども手当の額から寄附金額を控除し、規則様式第7号による子ども手当寄附受入通知書を作成し、請求者等に送付するものとする。

3 申出書の署名欄と子ども手当の請求書等の氏名が異なる場合又は申出の期限を過ぎて申出書が提出された場合には、当該申出書を請求者等に返戻するものとする。

4 請求書等より、申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回するため、省令様式第12号による申出書(以下「変更等申出書」という。)が提出された場合には、速やかに処理を行わなければならない。

(帳簿等の保存期間)

第23条 帳簿、請求書、届書等は、それぞれ次の期間保存するものとする。

(1) 受給者台帳(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)

(2) 認定請求書(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)

(3) 現況届(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)

(4) 未支払請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)

(5) 額改定認定請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)

(6) 前5号以外の届書等(提出のあった日の属する年度の翌年度から1年)

(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)

第24条 法附則第3条の規定により、同法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、次により処理するものとする。

(1) 子ども手当の受給資格があることを公簿等により確認すること。

(その他)

第25条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年4月1日告示第66号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。