消防輯報~概数速報の分析~

消防輯報~概数速報の分析~について

令和6年(2024)

令和6年は元旦に発生した能登半島地震をはじめ、全国各地で自然災害による多くの被害が生じた年でした。

このような中、日光市では大きな災害もなく、多くの観光客を迎えるなど主要産業である観光業を中心にコロナ禍以前の水準に戻りつつあります。

一方で、人口減少や高齢化は深刻であり、令和2年から人口は6.1%減少し75,961人(R6.4月)、高齢化率は35.05%から2.04%上昇し、37.09%(R6.4月)でした。社会問題化している人口減少と高齢化は、経済、自治体、社会保障など多岐にわたる分野に影響を及ぼし消防行政も例外ではありません。

以下、令和6年の各種別概数速報と過去5年の数値から地域実情に応じた消防需要などを分析しました。

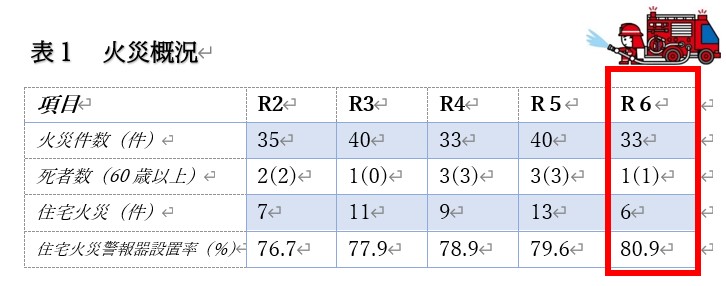

火災概況

火災については、過去5年間35件前後で推移し住宅火災は10件前後で推移している。死者数は2名前後で、火災による死者は9割が高齢者でした。

住宅用火災警報器(以下「住警器」という)の設置率は年々向上している中、火災を起こした住宅のうち8割は未設置でした。

住警器は火災を初期段階で知らせることにより初期消火及び早期避難を実現できるため、引続き設置率向上と適正な維持に向けた啓発活動を推進する必要があります。

また、火災による死者ゼロを目指すためには高齢者への火災予防啓発は欠かせないため、関係各課と連携するなど横断的な対策を検討していきます(表1参照)。

救急概況

救急については、令和5年から総件数が5,000件を超え、令和2年から1,000件以上急増しています。これに伴い搬送者数も増加し、このうち高齢者の占める割合は7割弱と高い水準で推移しています。

また、外国人の搬送者数は令和2年から5倍ほど増え、市民以外の搬送者数も4割弱増加しています(表2参照)。

定住人口は減少し高齢化率は上昇するなか、交流人口は増加の一途を辿る社会背景から、今後も救急業務の需要はひっ迫することが予想されます。

救急は必要な時に適切なタイミングで出動し医療機関へ搬送するとともに、合わせてAEDの普及によりバイスタンダーによる適切な救命処置を行う「救命の連鎖」が重要です。

栃木県によると市民によるAED使用率が1.18%(2022)と低迷しており、「救命の連鎖」に影を落としています。その要因の一つに市民への啓発不足が挙げられることから、関係機関と連携した効果的な啓発を検討していきます。

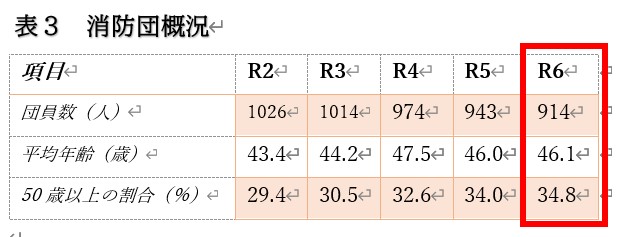

消防団概況

消防団については、定数1040人のところ914名の実員で充足率は87.9%、うち10名が女性消防団員です。

令和2年に1,026名いた団員は年々減少していることから、地域防災力の中核となる消防団員の充実強化のため、支援団員制度、消防団サポート事業など消防団の魅力向上の取り組みを継続し、また、他市で行われている女性や若者へのSNSを活用した広報や企業などと連携した入団促進事業など、先進的な取り組みを参考にして地域実情に応じた団員確保策を検討していきます(表3参照)。

まとめ

このような情勢に加え、近時、国立社会保障・人口問題研究所によると2050年には市の全世帯の半数が高齢者世帯になり、高齢者の4人に1人が1人暮らしになると推計されました。

これにより今後は高齢者の孤独化、孤立化による救急需要の増加に加え、地域コミュニティの弱体化が進み自助、共助による防災力低下が危惧されています。

また、観光地における交流人口の増加による救急需要も発生することから、市民の暮らしを支える安全・安心と外国人を含む観光客への安全・安心な旅行を提供するために、持続的で包摂的な消防・救急体制の充実強化が急務です。

そこで、一時的に交流人口が増加する観光地への消防力強化、市街地における緊急性の低い救急需要対策、地域防災力の向上にむけた地区防災計画の作成支援など、地域実情に応じた柔軟な施策を中長期的な視野に立ち作成する必要がありますが、財政健全化計画の観点から、人員・装備の増強は現実的ではないため、現有人員と保有装備の有効かつ効果的な運用を目指し、地域実情に応じた消防力の分析を行い適正配置について検討していきます。

出典

1.日光市 「日光市年令別人口統計表」 令和6年10月6日作成.

2.下野新聞 「論説 とちぎ発AED使用率低迷」下野新聞.令和6年12月19日.P7.

3.国立社会保障・人口問題研究所 「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」令和5(2023)年12月22日.

この記事に関する問い合わせ先

消防本部予防課予防係

電話番号:0288-21-0368

ファクス番号:0288-30-2986

問い合わせフォーム

- みなさんの意見を聞かせてください

-

閉じる

閉じる

更新日:2025年01月29日