今市地震 ~緩む心のねじをまけ~

未来の災害への備えを!

今市地震から70年余が経過しました。栃木県内に甚大な被害をもたらしたこの震災は、語り継ぐ人も減り、市民の記憶からも消え去ろうとしています。

この震災で得た教訓「火災ゼロの功績」は、自らの被害を顧みず直ちに巡回を行った消防団員をはじめ、火の元の処理に万全を期した当時の住民の方々の防火意識の高さや、余震の続く中、周囲の人々と助け合った共助の姿勢により成し遂げられた功績です。

二宮尊徳ゆかりの地である当市は、古くから報徳仕法に親しみ、利他の精神が市民の心に宿っています。

未来の災害から国民の生命、身体及び財産を保護するために、この教訓を後世に伝えていきたいと考えています。

地震来襲の状況

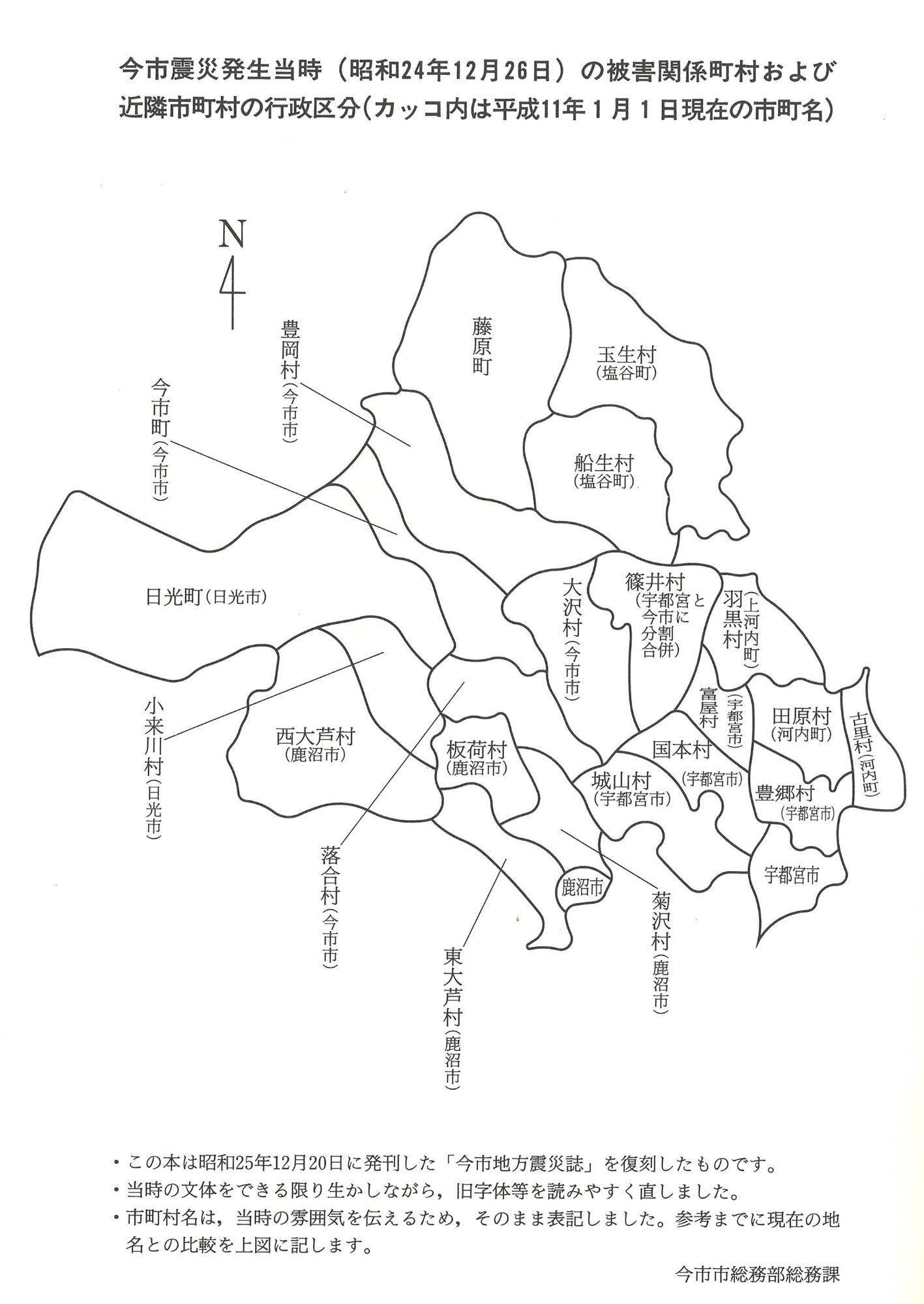

昭和24年12月26日午前8時27分、突如として巻き起こった今市町を中心の地震は、天和3年(1683年)5月と9月の2回にわたり、日光町を中心に襲った地震以来、本県を震源地とする地震では、まさに266年目の同様な規模による地震、茨城県南西部を震源地とする軽震2回を前ぶれに同日午前8時17分、同8時27分の2回にわたり襲った地震は余りにひどい被害を与えた。被害を受けた地域は上都賀郡今市町を中心に、落合、小来川、板荷、西大芦、日光、河内郡では豊岡、大沢、篠井、塩谷郡では船生、玉生の2町9カ村で、最もひどい被害をうけた震源地今市町は宇都宮市の西北方約7里(1里3.92キロメートル)の地点で、宇都宮、日光間国鉄日光線および県道日光街道の沿線に位置し、二宮尊徳先生終えんの地として知られ、木材の集散地である。日光町は観光地でその他は今市町の周囲に散在するいずれも農山村で当時の戸口、面積は次のとおり。

・今市町 3584世帯、17,869人 50.85平方キロメートル ・小来川村 405世帯、2,209人 50.62平方キロメートル ・板荷村 530世帯、3,244人、28.29平方キロメートル ・落合村 1,200世帯、7,109人、52.36平方キロメートル ・西大芦村 528世帯、3,223名、78.8平方キロメートル ・日光町 6,076世帯、28,639人、268.01平方キロメートル ・豊岡村 1,040世帯、6,093人、69.47平方キロメートル ・大沢村 1,112世帯、6,865人、49.22平方キロメートル (昭和23年8月1日国調資料)

復刻版今市地方震災誌より

今市震災発生当時の被害関係町村行政区分

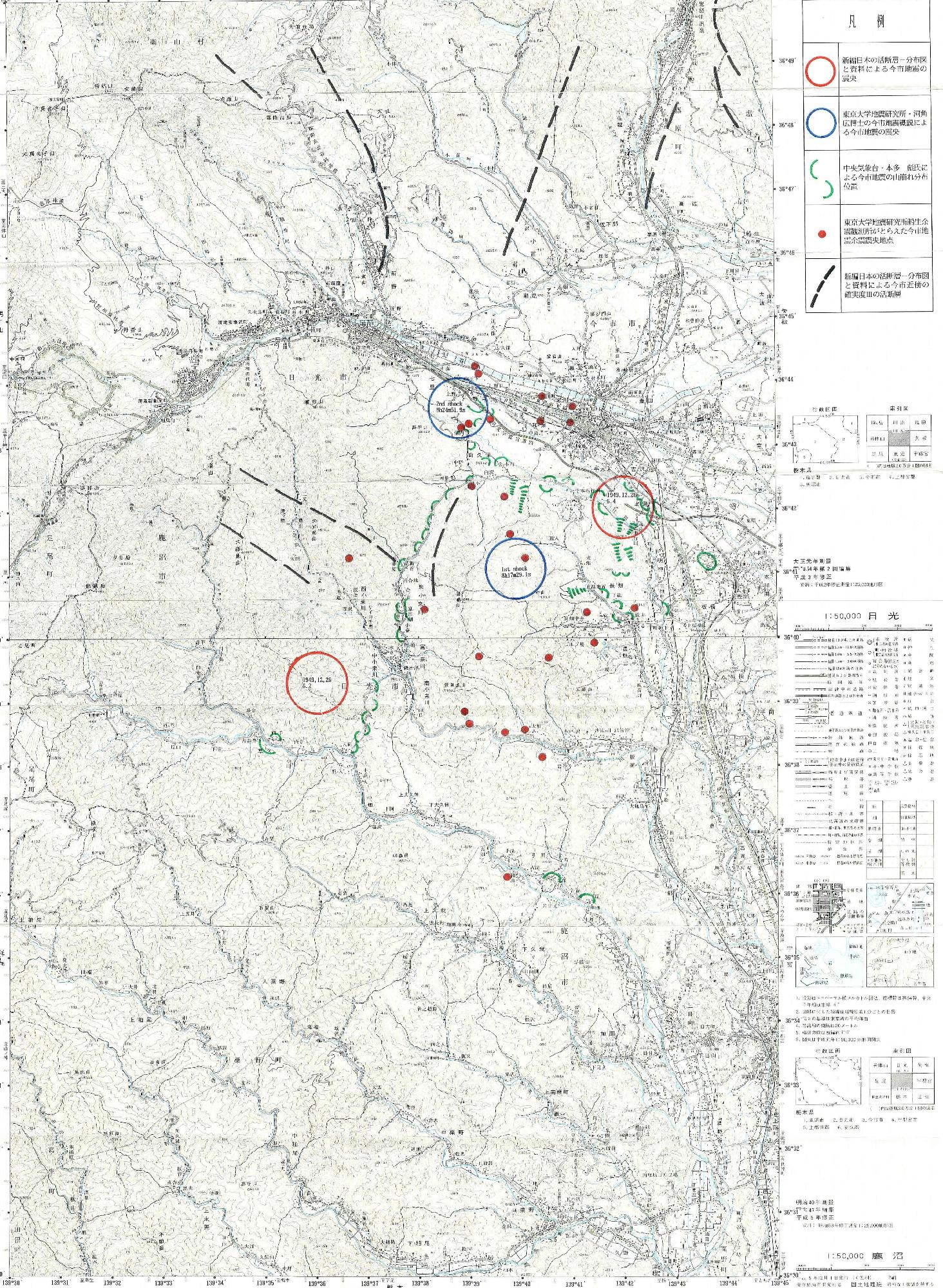

地震の種類、震源地ならびに特異事象

推定は浅層地震で震央は今市町南方鶏鳴山、中山等を包む地点とみられ、地変の激甚地帯がこれを実証している。この地震で特異事象としてあげられるのは次のとおりである。

- 浅層地震としては、震源が比較的深かったためと地質基盤の関係で平地の災害が比較的軽微であったこと。

- 震度の割に山岳地帯の地質の関係でほとんど他にみられないほど多くの山崩れ、崩壊が各地に発生したこと。

- 一、二日前より地鳴りがしていたこと。

- 余震の回数が地震の規模の小さかった割に頻繁であったこと。

- 余震は順次震度が軽減するのが常態であるのに、中間において(27日午後6時56分の弱震を指す)相当強度の地震があったこと。

- 歴史にてらし天和3年の日光地震に似ていると思われること。(注)ちなみに天和年間の日光地震の記録は次のとおりである。

天和年間における日光付近地震記録(参考文献ー増訂大日本地震史第1巻)

- 天和3年4月5日(西暦1683年5月1日)下野国日光山近傍地強く震う。

- 天和3年4月5日、野州日光山大地震(近世東西略史より)。

- 天和3年4月5日、日光大いに地震し山崩れ地裂ける。(校正王代一覧)。

- 天和3年5月23日、日光地震うこと60余度。日光山地強く震え東照宮奥院九輪塔及び社殿、本坊等傾損し石壁多く崩れたり(庁年記より)

- 宝塔並びに拝殿傾損、石垣崩壊す(雪廟実録)

- 日光山60余度地震あり、御宮奥院本、当九輪塔その他石垣等あまねく類廃するよし(常憲院宝紀)

- 天和3年5月24日、日光地震17日より日々度々地震而降大雷同24日別而強地震(承寛集録より)

- 天和3年9月1日(西暦1683年10月2日) 日光山また強く震う。石壁損失、岩代国境の三依川五十里の地崩れて川ふさぎ鬼怒川稲荷川水枯れたり(新著聞集)

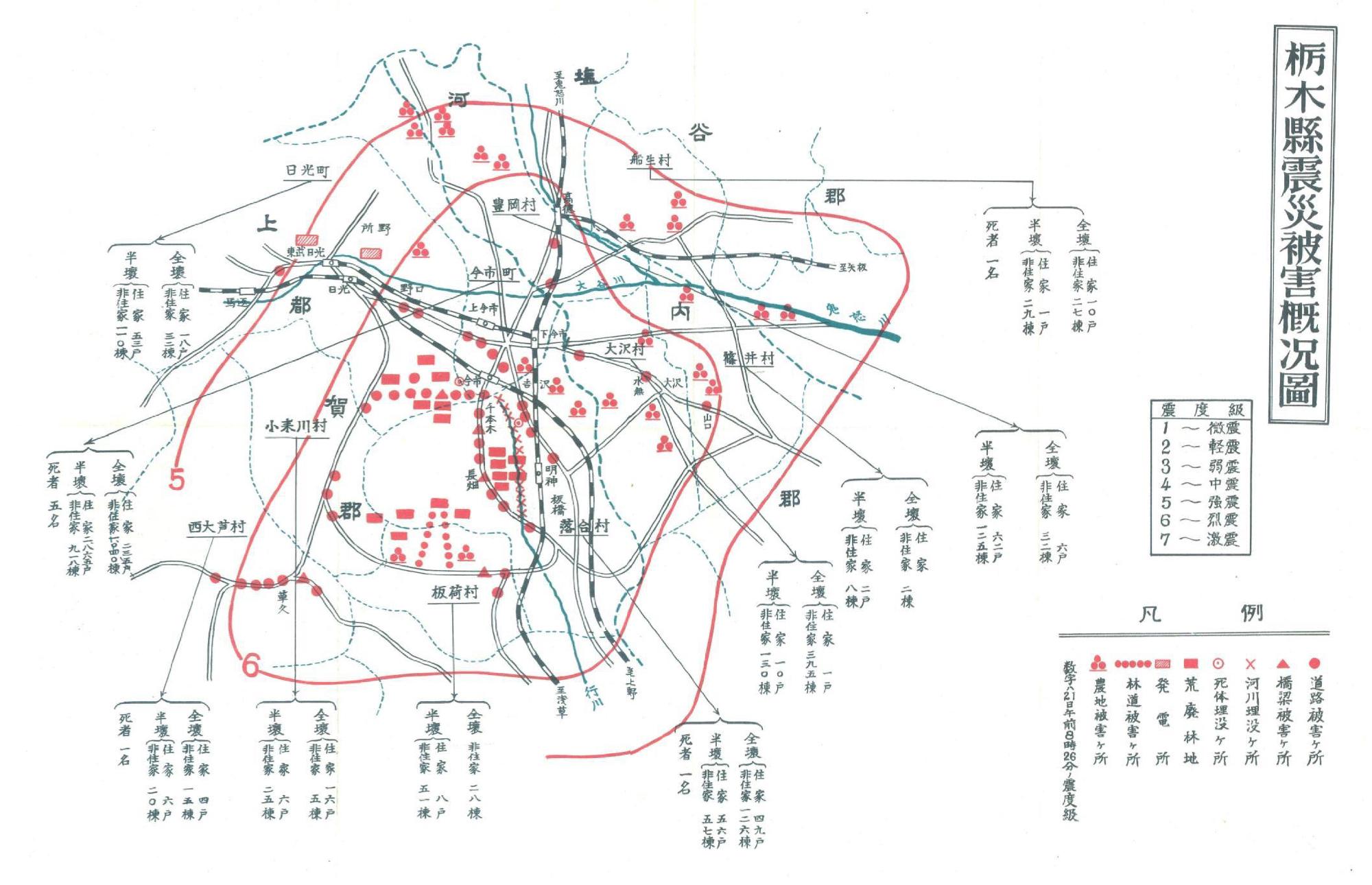

震源地、被害箇所を示した図(今市地震資料編研究編より転載)

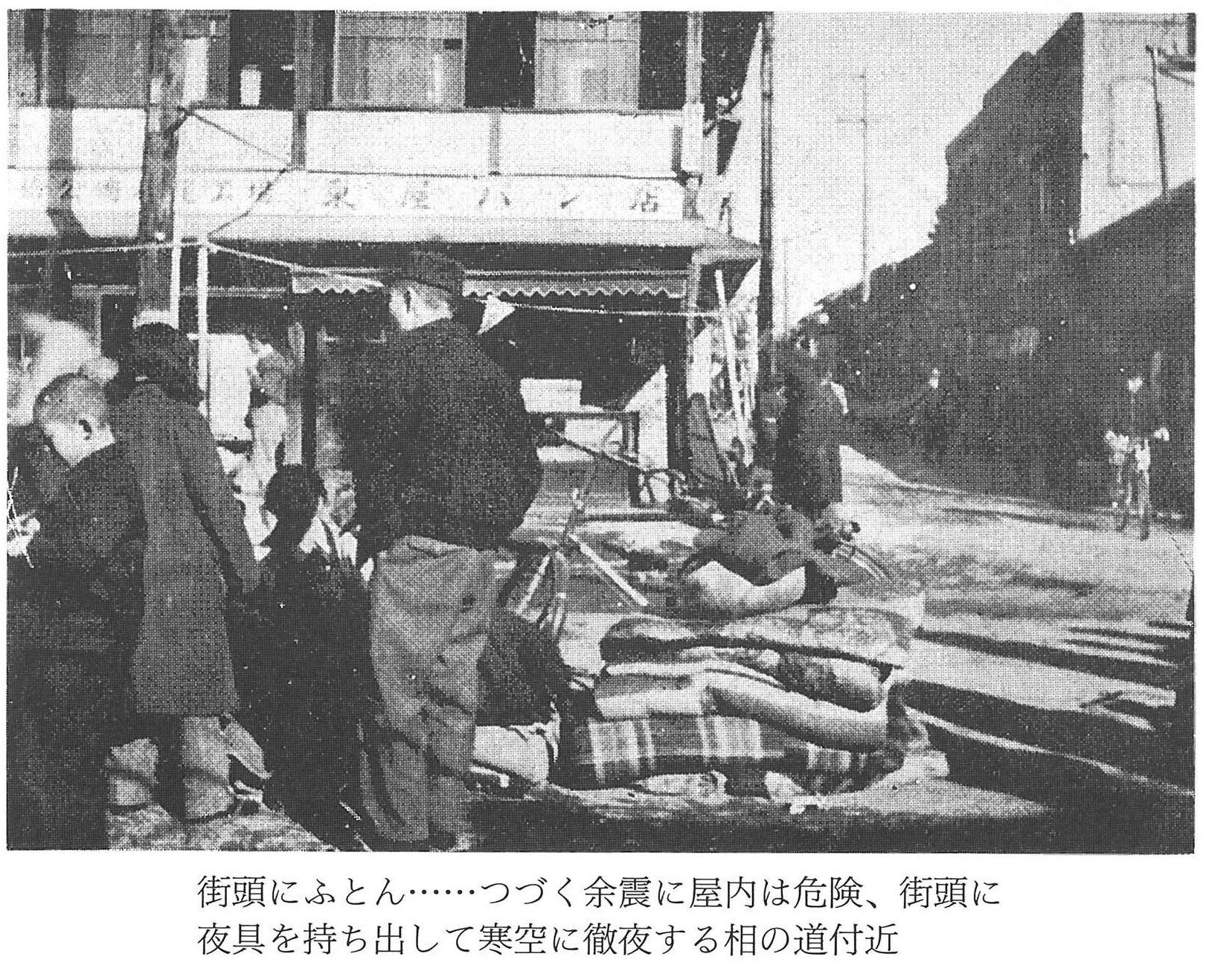

震災直後の今市町

余震なおくるう狂乱の町、今市は26日現在電灯、電話を奪われた夜に入って全く暗黒の町と化した。

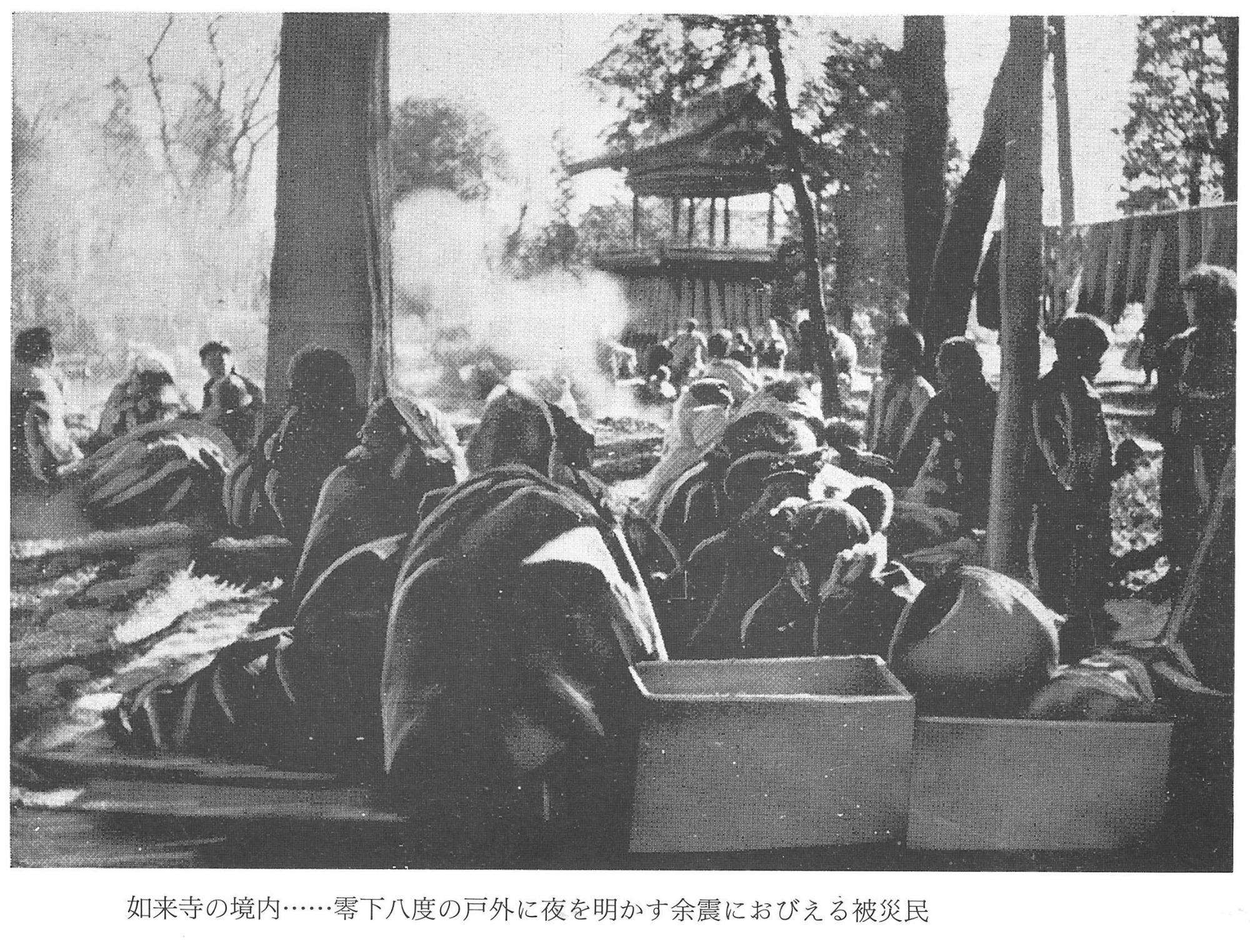

全町民は町当局の指示で室内の火の気使用を厳禁され、零下8度凍てつく戸外にそれぞれタタミ、障子、戸板を敷きめぐらし、3~40分ごとにドドッ!、ドドッ!と無気味に町の静寂を破って訪れる地鳴りの中で親は子を、兄は妹をかばいつつ街頭にまんじりともしない夜はふけて行った。同町中心通りには開催中の商工際ボンボリが風にゆれ、その下には幼い兄妹がランドセルを肩に、眠もやらず立ちすくむ光景や自警団、消防団必死の守りが、たき火に照り映えて、震源地付近のこの夜の形相を物々しく浮き彫りにした。

今市町議会議長八木沢善吉氏は暗夜の中で次のように語る。予期せぬ地震に驚いて役場に駆け付けまず町長と善後策を協議、危険が多いので各家庭の屋外仮寝を督励し火気の注意を促した。幸い消防団ならびに町民の協力で地震につき物の火災もなく町は平穏だったが、夕刻となっても止まぬ余震は時々大きく揺れて町民を戸外に追い出し、氷点下8度の寒空に夜を徹する町民の姿は全く見るに忍びぬものがあった。

復刻版今市地方震災誌より

地震直後の今市町相の道付近(復刻版今市地方震災誌より)

地震により倒壊した石塀(場所不明)復刻版今市地方震災誌より

如来寺の境内寒さに震える避難民(復刻版今市地方震災誌より)

被害の状況

概況

今次の地震は、震度は烈震に該当するものと認められるにかかわらず、被害地が震央地を中心として半径約20キロの小範囲であり(被害概況図参照)かつ動産、不動産、その他の被害についても従来の震災史に例をみないほど軽微であったのは、前項のごとく地震に特異事象があったことと、震動時間が比較的短時間であったこともその一原因となっているが、その最も大なるものは、従来震災には必然的な併発現象として考えられていた火災の発生をみなかったことに起因するものといわねばならない。もっともこの点については、時間的にも朝食のしたく後であったし、また住家の倒伏戸数が比較的僅少であった等の反対現象も数えあげられる。無火災の原因をなすものは、町村民一致の警火心の高揚と消防団の防火措置が適切に行われていたことである。すなわち、今市町は先に2回の大火があって町民はこれに対する警戒心が相当高度に発揚されており、これに加えて地震来襲直後、消防団が自動車ポンプによりサイレンを吹鳴しつつ町内を巡回し「火の元用心」を連呼した結果であって、これらについては別途顕彰の方途を講じたのであるが、このために人家の被害は家屋の倒半壊程度とどまり、生活必需品の応急救助等はあまり必要としない状況となったのである。

しかし何といっても被害の首位を占めるのは家屋の半倒壊で、ことに石造建築物等に至ってはほとんど被害を被り、遠隔地の家屋被害はこれら石造倉庫が大部分を占めているのである。これに次ぐものは震災地が山林地帯の関係上山津波、土砂崩壊または亀裂による山林、道路、河川、耕地等の被害で、被害総額は約35億円の多額に上りその状況は次の通りである。

部門別被害総額調

- 建築関係被害・・・22億9228万5000円

- 土木関係被害・・・7546万200円

- 耕地関係被害・・・1億5873万5600円

- 林業関係被害・・・9億5057万8180円

- 水道関係被害・・・1000万円

- 鉄道関係被害・・・2626万円

- 通信関係被害・・・266万円

- 電気関係被害・・・650万円

- 国宝関係被害・・・650万円

合計・・・・35億1897万8980円

〇人的被害

人の被害は昼間であり、かつ火災の発生が伴わなかったので比較的少なく、わずかに山津波、その他による家屋倒壊の圧死と、道路歩行中の土砂崩壊よる埋没などで、死者8名行方不明者2名と若干の負傷者を出した程度で、その状況は次のとおりである。

- 死者・・・・8名男4名、女4名

- 生死不明者・2名男1名、女1名

- 負傷者・・163名重傷者4名+軽傷者159名

復刻版今市地方震災誌より

震災被害概況図(復刻版今市地方震災誌より)

震源地・・今市町室瀬行川沿岸金沢山の山崩れ(山津波)が家屋2軒を全壊した(復刻版今市地方震災誌より)

震源地・・室瀬行川沿岸金沢山付近の現在(警防課ドローン撮影2024.3月)

震源地・・室瀬行川金沢山の山崩れ(山津波)があったと推測される範囲

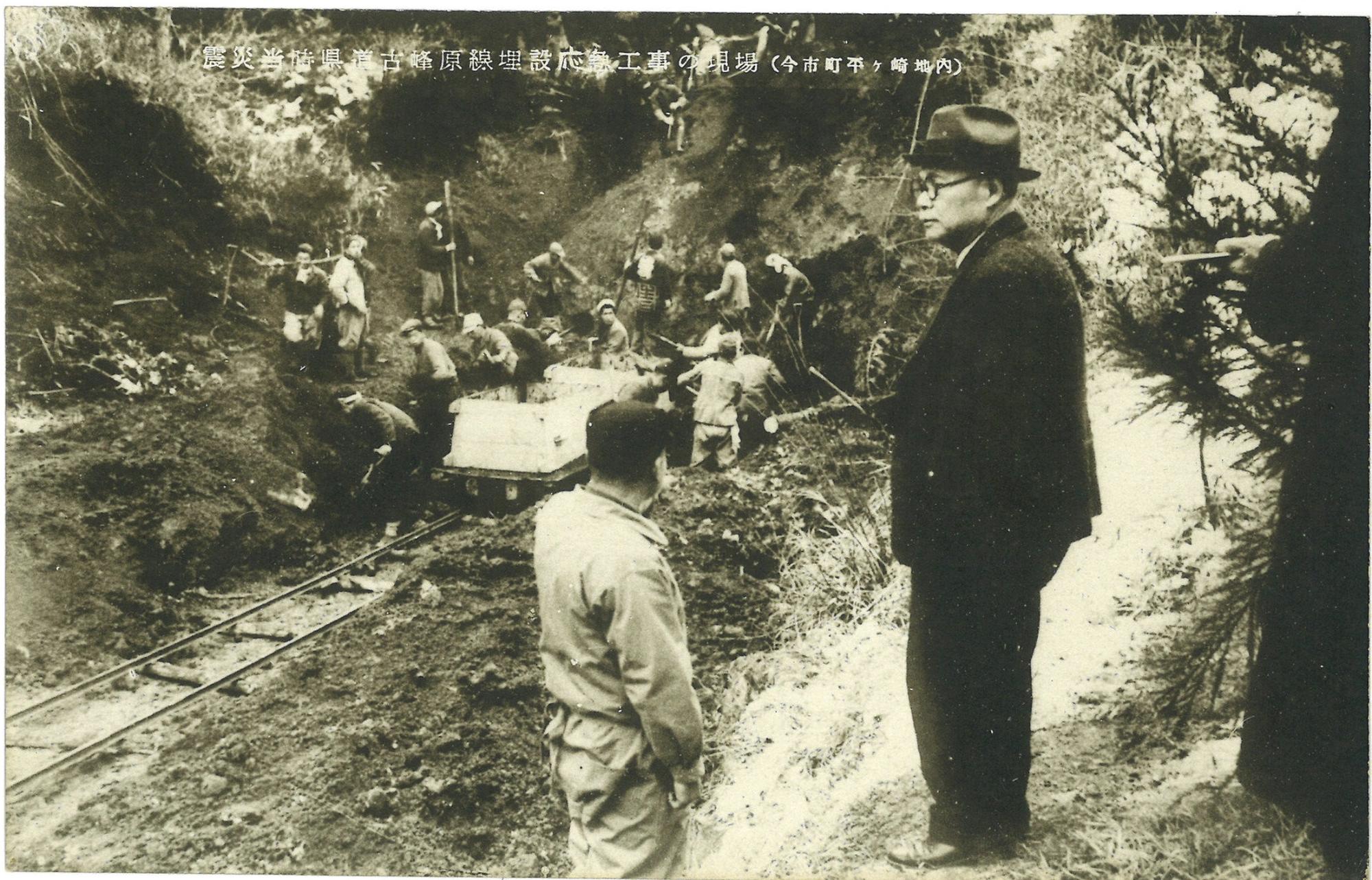

県道古峰ヶ原線(平ケ崎地内)の山崩れ現場での救出作業を視察する県知事(今市地方震災誌より)

県道古峰ヶ原線(平ケ崎地内)の山崩れ現場での救出作業状況(復刻版今市地方震災誌より)

中学生が犠牲となった県道古峰ヶ原線(平ケ崎地内)の現在(警防課ドローンより撮影2024.3月)

県道古峰ヶ原線(平ケ崎地内)の山崩れがあったと推測される範囲

消防活動 ~火災ゼロの功績~

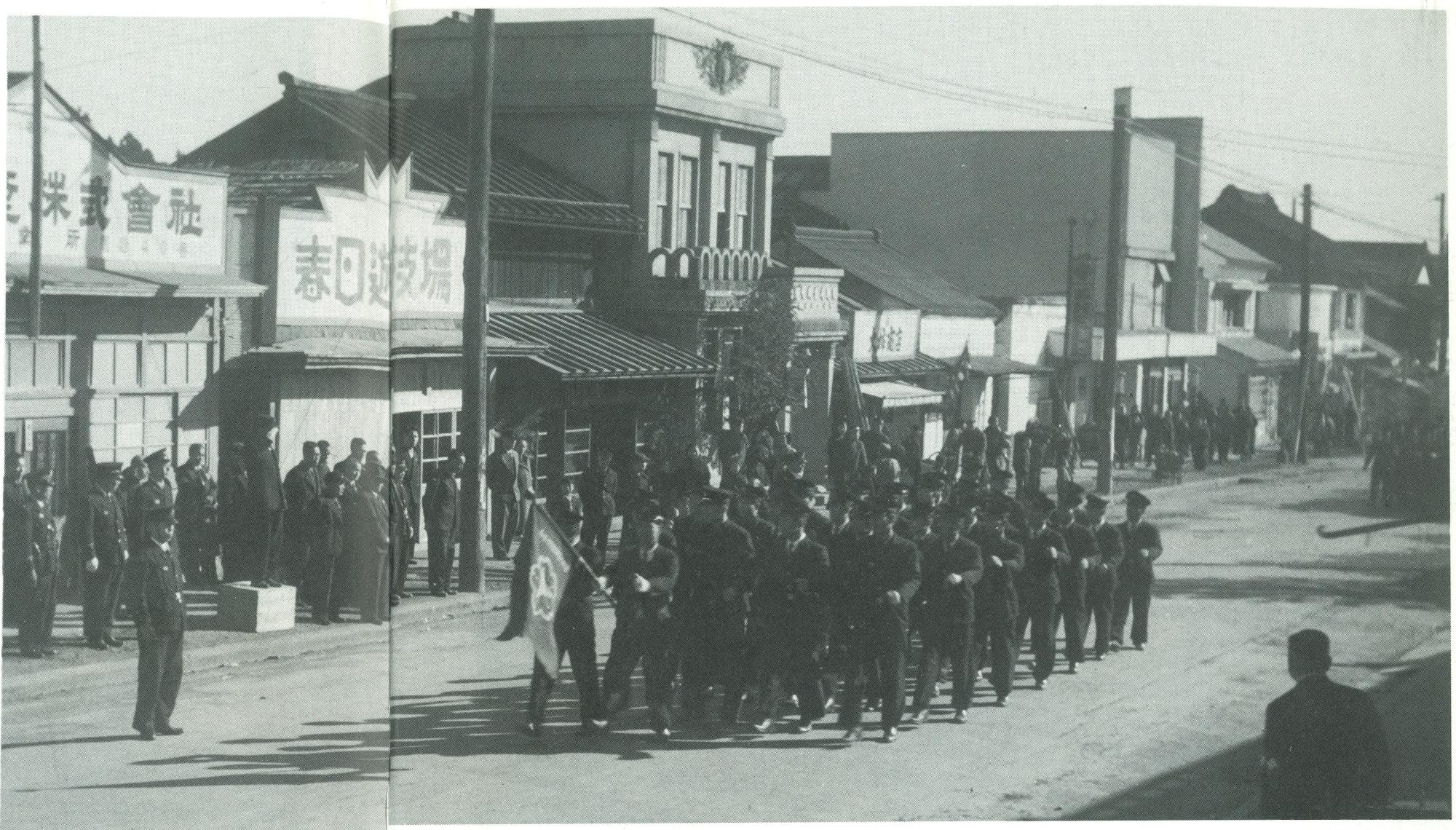

出初めの分列式:今市町消防団・昭和28年1月(復刻版今市地方震災誌より)

今次震災に際し最も偉大なる業績を残したものは、今市町を火災の被害より免れしめた今市町民および同消防団の次のごとき防火活動である。

(1)町民および消防団の一般的活動状況

火災の発生を予防し得た原因としてあげられるものは、同町は比較的水利の便に恵まれないため、一年前に同町内に露天商を火元とする11戸を焼失した火災があって、一般的に火災に対する恐怖の念が比較的強く、これが水利不便の念と競合して警戒心が少なからず高揚せられていたことである。かくして今次震災を迎えたのであるが、当日午前8時17分の地震は震度3となっているが相当強く、全被害の二割くらいは既にこのときに発生していたもので、火鉢の倒伏、炉辺の破壊その他によって火災発生の原因十分にある状況を露呈したまま、全町民のほとんどが地震の恐怖によって屋外に逃れ、一時道路には全町民がたたずむ状況を現出した。そのとき、間髪を入れずだれからともなく「火を消せ」との叫びが発せられたのである。すると瞬時にこれが全町民に伝えられ、同じに中野消防団長陣頭指揮の下に消防団員が消防自動車に乗車し、サイレンを吹鳴しつつ巡回をしたので、一時地震に驚いて屋外に飛び出しぼう然自失していた町民も我を取り戻し、急ぎ屋内に立ち帰り火気一切の消火に努めたのである。

この状態をみると、別項のとおりある家においては火鉢の上に衣類が落下し、ある家では火鉢が壊れて畳に、ともに燃焼しはじめ火災の発生は必至で、各家庭がかかる状態にあったことは推察される。もしこのまま推移すれば火災は随所に発生したことは想像に難くないところである。

しかしながら右の処置が講ぜられたため、その後8時27分に発生した強度6の大地震の際は、全町から火気が抹殺されていたので、家屋の倒壊に遭遇しても火災の発生を免れたのである。さらにこの大地震後も、約1時間ごとに消防団はメガホンを持って下記の注意を連呼して町内巡回を行う一方、町当局は家屋の破壊によって戸締り不能に陥ったあとの警備のため、各町ごとに自警団を組織せしめ町内巡視を行ったが、この自警団を通じて「今後3日間は屋内において火気を取り扱わぬこと」の注意を全町民に通達した。従って道路で炊飯し、もし火気取扱中に余震があれば直ちに消火し、これがため炊事に困難を来したほど、全町民ことごとく火気取扱いに慎重を期した結果、その後頻繁に来襲する余震があったにかかわらず、遂に1件のボヤも発生せしめない成果を収め、震災史上特筆すべき事績をあげたのみならず、将来の諸活動によき示唆を与えたものというべきである。

(2)町民の防火処置例

・ある消防団員の家では第1の地震に驚いて全家族が屋外に逃れたが、「火の元注意」に気が付いて屋内に入ると、炉に着物が落ちて燃え始めていたので主人自らこれを消火し止めた。

・某旅館では宿泊者の一人が出発するために、座敷から出て廊下を通過の途中で第一の地震に襲われた。見送りの女中は恐怖の余り客にしがみついたという。それから座敷に火のある火鉢を残してあることに気付き、このことを独語し怖くてとりに行けないとい言ったら、その客は自ら座敷へ戻り火鉢を持ち出して玄関のたたきに置いた、とたんに第二の地震が襲ったのでともに道路に飛び出した。炊事場では七輪に火が上がったが、料理番が水をかけて消した。

・某茶店では第一の地震のときに店の切炉に水をかけ、次の間にあった火も同様に消して外へ出た。第二の地震が去って家に入ってみると、火のない部屋の床から煙が上がっているので隣室にまで入ってたしかめたが火の元が分からない。床をはぐってみたら、店の切炉が台石から外れてひっくり返り、消したはずの火が残って床板を焦がしていたので直ちに消火し大事に至らしめなかった。

・某キャンディー屋では冷凍用炭酸ガスの容器が破壊してガスが吹き出した。煙にまぎらわしい情景に人々は火事と誤認して駆けつけたが、真相を知って胸を撫でおろした。

・某銀行では当日は休業したが翌日から営業を続けた。夜は宿直が不眠で警戒し暖を取るために火をおこしたが、もちろん水の用意を怠らなかった。

・某病院では医療施設が壊れ薬品は散乱したが自然発火は起きなかった。会計主任は第一の地震を自宅で感知し、急いで出勤したが、途中方々で「火を消せ」の呼号を聞いた。病院へ到着したとたん、第二の地震が来襲し、建物の一部の地軸は傾き建物は二、三寸移動した。危険身に迫る感があったが職員とともに火を始末し、十八名の入院患者のうち重傷の者を担架で外へ運び出した。皆は二日二晩野宿したため病勢の行進した者もあった。夜は職員が交代で仮眠した。かまどが崩壊したので炊事は外でやり、握り飯で間に合わせた。

・某公衆浴場ではその日の営業のために浴用のかまに火を入れてから30分くらいして第一の地震に見舞われた。いったんは外に逃げたが動揺の静まるのを待って引き返し、たき口の隙間をふさぎ、灰を水でこねたものを、目塗りした。そこへ第二の地震が来襲して土管煙突は途中から壊れてガラガラ落ちてきた。地震の後で見たら火は消えていた。(公衆浴場は六軒のうち二軒は煙突が崩壊した。一軒は前記のように一部がこわれたがともに土管煙突であった。他は二軒が鉄筋コンクリート、一軒が鉄板製であったが無事であった)

・某酒醸造所ではボイラーの石畳が崩壊したが、火入前であったので危険は生じなかった。家の中にはストーブ等5ケ所に火があったが全部消してしまった。酒槽は振動で台石から若干移動したが転倒しなかった。同業者三軒のうち一軒は土管煙突が倒れた。

・某醤油醸造元では第一の地震で火入中のボイラーの給水タンクが倒壊したので、火吹男は急いでバケツで水をかけ、置きこたつを外へ持ち出して安全を得た。同業者三軒のうち一軒は鉄板煙突が倒れた。鉄筋コンクリート製の醸造槽は無事であった。

・某家庭では炊飯中、飯釜そのままかまどにぶっかけて火を消した。

・某家の娘さんはその日勤めを休んで家にいたが、第一の地震で器物がガラガラ落ちる中を、炉の火のまわりに水をかけてその上に鉄瓶をのせ、寝ていた弟を起こして自分はオーバーを着て風呂敷をかぶって庭へ出た。

・その他、炉の火に灰をかけ、さらにすり鉢をかぶせた者もある。あるいはコタツに布団をぬらしてかけた者もある。

参考文献

手塚雅身:今市地震・資料編/研究編/1998年2月

今市町役場情報部:今市地方震災誌初版/1950年12月20日

今市市総務部総務課:復刻版今市地方震災誌/1999年1月1日

監修:日光市消防本部予防課、警防課(ドローン撮影)

おわりに

1949年(昭和24年)に発生した今市地震は、明治以降の栃木県において史上最大の甚大な被害をもたらした震災です。

震災後、多くの研究者達による調査が実施され、この震災に関する論文なども多数出版されましたが、震源や地震のメカニズムに関する出版物や資料は数少なく、発生源などのメカニズムは明らかにされていませんでした。

その様な状況下、後世の記録のために「今市地震・資料編・研究編」という書籍を個人で出版された方がいました。この文献を拝読したところ、今市地震の全貌を把握できたことに加え、掲載地図より震源地や被害箇所の相関関係を知ることが出来ました。

このホームページを作成するにあたり、掲載地図の転載に関してご快諾頂きました手塚様、消防職員のために特別に今市地震についてご講話くださった福田様、「今市地方震災誌」初版:昭和25年12月20日発行を後世のためにご寄贈頂いた神山様、皆さまのご厚意に深謝申し上げます。

今市地震発生から半世紀以上が経過し、市民の記憶にも大震災の被害は、遠い過去の出来事となっています。

標題に書いた「緩む心のねじをまけ」は、関東大震災から7年後の復興式典で配布された記念品に刻まれた言葉です。この言葉をお借りし、改めて今市地震の教訓と防災の重要性を伝えていきたいと考えております。

文責:消防本部予防課課長補佐水野

消防本部1階の今市地震ギャラリー(自由に見学できます。)

この記事に関する問い合わせ先

消防本部予防課予防係

電話番号:0288-21-0368

ファクス番号:0288-30-2986

問い合わせフォーム

- みなさんの意見を聞かせてください

-

閉じる

閉じる

更新日:2024年08月26日